Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой

Человеческое тело всегда было в центре внимания европейской живописной традиции. В разные времена тело воспринимали и как сосуд греха, и как венец божественного творения. В ХХ веке оно стало представлять нечто большее, чем эстетический канон или физическое воплощение духовной жизни человека. К этому привело множество факторов, включая научно-технический прогресс и, например, психоанализ Зигмунда Фрейда. Но больше всего представления о человеческом теле изменили Первая и Вторая мировые войны. Как эти изменения происходили и к чему привели, рассказывает исследовательница искусства, художница и авторка канала «Безумные будни искусствоведа» Елизавета Климова.

Чтобы не пропустить новые тексты Perito, подписывайтесь на наш телеграм-канал и инстаграм.

Первая мировая война унесла жизни больше 18 миллионов человек. Боевые действия затронули не только военных, но и мирных жителей. Они стали главными жертвами и пережили множество лишений: голод, депортации, массовые убийства, происходившие в период оккупации. Эта война стала первой в истории, когда на поле боя использовали новейшие достижения научно-технического прогресса — химическое и артиллерийское оружие, а также танки, подводные лодки и авиацию.

«В 1914–1918 годах артиллерия была причиной от 70 до 80 % всех зарегистрированных ранений в западных армиях. <…> Во Вторую мировую войну соотношение практически не изменилось: военный опыт XX века прежде всего представлял собой ужасные артобстрелы, к которым можно добавить обстрелы из минометов и гранатометов, а также воздушные обстрелы. <…> С ходом времени чувство телесной уязвимости неуклонно обострялось из-за повышения разнообразия и эффективности вооружений. В аспекте истории телесности особого упоминания заслуживают танки, чье господство начало утверждаться в 1918 году, обладающие способностью раздавливать и разрывать людей в клочья своими гусеницами, на которых остаются фрагменты человеческих тел», — пишет Одуан-Рузо.

В изобразительном искусстве травма Первой мировой войны наиболее ярко выражена у художников проигравшей Германии. Экспрессионизм, зародившийся в Дрездене в 1905 году, воплощал ужас человека перед изменениями ХХ столетия. Отталкивающая эстетика, деформированные фигуры, тревожные цвета на полотнах Эрнста Людвига Кирхнера, Эмиля Нольде, Макса Пехштейна и других художников передавали внутренний распад и потерю ориентиров.

После капитуляции и заключения Версальского мирного договора в 1919 году, Германия оказалась в глубоком экономическом и социальном кризисе. Наводнившие улицы солдаты-калеки и секс-работницы стали главными героями произведений художников, переживших войну. Смесь вызывающей похоти и изуродованной плоти превратилась в метафору цинизма и фатализма, которые охватили германское общество после сокрушительного поражения.

Отто Дикс, один из ключевых немецких художников, познал на собственном опыте, что значит быть на передовой. В работах «Инвалиды войны», «Игроки в карты» и «Пражская улица» он представлял бывших солдат как искалеченных жертв, выброшенных на обочину жизни и вызывающих отвращение даже у тех, кто еще вчера чествовал их как героев. Расчленяя и фрагментируя фигуры, Дикс не только демонстрировал телесные травмы, нанесенные самым прогрессивным оружием, но и душевные страдания, которые деформировали психику и лишали солдата шанса на нормальную жизнь.

В советском искусстве подобной эстетики придерживался Юрий Пименов. На его картине «Инвалиды войны» искалеченные и ослепленные токсичным газом солдаты-«зомби» стоят на фоне выжженной пустыни и разрушенного дома. Это наглядная иллюстрация актуального лозунга того времени «Война — войне!».

В 1930-х годах тенденции стали меняться: мир охватила спортивная мания. Молодые и физически развитые тела с гордостью демонстрировались на физкультурных парадах и соревнованиях. Особенно стремились к созданию идеального тела-машины тоталитарные страны. Такое тело не имело индивидуальности, оно служило идеологии и воплощало представление о безупречном герое-победителе.

В работах любимых скульпторов Гитлера Йозефа Торака и Арно Брекера воспевался образ нового человека — расово чистого. Внешне он был приближен к совершенству античных статуй, но в то же время будто лишен внутренней содержательности. Его тело — это тело нации, преданной фюреру и готовой умереть за него. Этот же образ можно увидеть в «Олимпии» Лени Рифеншталь, фильме, который посвящен летним Олимпийским играм 1936 года в Берлине.

При нацистском режиме телесность характеризовалась устойчивой гендерной определенностью: тело мужчины — это тело воина, а тело женщины предназначено для рождения новых воинов.

Историк и социолог Игорь Кон писал: «Согласно принципам нацистской эстетики, нагота выражает не только мускульную силу, но также силу духа и воли. Однако критерии мужской и женской красоты различны. Достойный изображения мужчина должен быть высоким, стройным, широкоплечим и узкобедрым, а его тело — безволосым, гладким, загорелым, без выраженных индивидуальных черт. Каждое напряжение мышц, каждый вздох, каждая выпуклость мужского тела — средства передачи внутренней энергии, жизненной силы, духовных и волевых возможностей. В образах женщин, напротив, подчеркиваются сексуальные свойства, от которых зависит репродуктивность».

Художники, выступающие против режима или остающиеся в рамках модернистского метода, рисковали лишиться не только профессии, но и жизни. В 1938 году немецкие власти приняли закон «О конфискации произведений дегенеративного искусства», который подразумевал изъятие из музеев и даже уничтожение художественных произведений, противоречащих официальной политике. Под запрет попали и картины с «неэстетичными фигурами».

Культурная политика Советского Союза в 1930-е годы развивалась похожим образом, но с особенностями. Женское тело считалось не только телом матери, но и работницы, ударницы и члена партии. Искусствоведка Надежда Плунгян в книге «Рождение советской женщины» подробно анализирует этот феномен, сформированный советской пропагандой. В качестве наглядного примера сочетания ярко выраженной феминности и маскулинной выносливости в изображении тела советской женщины Плунгян приводит работы художника Александра Самохвалова.

В серии «Метростроевка» 1934–1937 гг. и в других произведениях Самохвалов сочетает крупные грубоватые формы, инфантильность облика героинь и радикальную для того времени эротизацию. «С распахнутым взглядом и приоткрытым ртом они словно застыли в восхищении великой эпохой», — описывает героинь Самохвалова Надежда Плунгян.

Пафосные, монументальные картины, воспевающие трудовые подвиги и «пятилетки в три года», заметно контрастировали с реальностью охваченной голодом и репрессиями Советской Страны. Однако говорить об этом вслух мало кто осмеливался.

В 1932 году вышло постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Любое отклонение от генеральной линии партии не только порицалось цензурой (критика неугодных художников превращалась в травлю), но и грозило арестом или ссылкой. Произведения, не соответствующие идеологии, признавали формалистскими, контрреволюционными и упадочными. Например, работа основателя Мастерской аналитического искусства Павла Филонова, изображающая рабочих завода «Красный путиловец», была признана «недостаточно оптимистичной». До этого критике подвергалась главная героиня «Ударниц на фабрике „Красная заря“». По мнению советских властей, на картине была изображена женщина слишком пожилая и угрюмая для воплощения идеалов СССР. Рецензенты ИЗОГИЗ, увидев первые зарисовки художника, заявили: «Эта пожилая женщина в очках не тип ударника. Здесь нужен пафос!»

Как утверждал немецкий философ Теодор Адорно, «писать стихи после Освенцима — варварство». Вторая мировая война стала тем рубежом в культуре и искусстве западного мира, который навсегда разделил ценности, жанры и формы западного искусства на до и после. Этот опыт нуждался не просто в глобальном осмыслении, а в новом изобретении человеческой цивилизации и культуры. Крах гуманистических ценностей, кризис самосознания и разочарование в прогрессе требовали от художников новых творческих методов и форм высказывания. Искусство окончательно порвало с традицией. Именно в этот период тело стало играть в нем ключевую роль.

В «Гернике» Пабло Пикассо разбомбленный город в Стране Басков превращен в месиво из растерзанных тел. Они мало напоминают привычные изображения жертв на полотнах предыдущих эпох, но ведь и масштабы катастрофы были несопоставимы. Всего за несколько часов воскресным днем 26 апреля 1937 года немецкий легион «Кондор», выступающий на стороне франкистов, бомбежками превратил живой город в дымящиеся руины. По разным данным, погибло от нескольких сотен до тысячи человек: кто-то скончался под завалами, другие умерли от полученных ран в больницах.

Осколочная кубистическая эстетика и монохромная цветовая гамма были способом передать весь ужас оглушенных и ослепленных взрывами людей. Их тела раздроблены на фрагменты, а лица застыли гримасами истошных воплей.

Одним из самых страшных преступлений нацистского режима был холокост — геноцид еврейского народа, который длился с 1933 по 1945 год. По данным Нюрнбергского трибунала, от холокоста пострадало не менее шести миллионов евреев, однако точные цифры неизвестны до сих пор.

Травма холокоста — одна из самых чувствительных для европейского общества. Кажется немыслимым, что в цивилизованном ХХ веке можно было лишить субъектности, расчеловечить целую нацию и превратить тела живых людей в обезличенную, пронумерованную плоть, которую утилизировали или использовали для дальнейших нужд. И если в мировоззрении предыдущих столетий бренность тела компенсировалось бессмертием души, то к середине прошлого века стало понятно, что телесные страдания, увы, не путь в небесный рай, а всего лишь обыденность земного ада.

Художники Лондонской школы, многие из которых имели еврейское происхождение и во время Второй мировой войны бежали или были вывезены из нацистской Германии в Англию, сосредоточили свое внимание на фигуративной живописи, в центре которой находилось человеческое тело в разных физических и символических воплощениях.

Родители художника Франка Ауэрбаха погибли в концлагере, а сам он спасся благодаря операции «Киндертранспорт». В его работах человеческие фигуры, «вылепленные» тяжелыми, рельефными мазками, сравнимы с пейзажами разбомбленного города, который приходится восстанавливать по крупицам. И то и другое — олицетворение тотального, внешнего и внутреннего, разрушения, вызванного травмой войны.

Френсис Бэкон изображал туловища, лишенные лиц, а значит и идентификации, практически куски мяса с разверзнутыми ртами, вопящие о собственном отчаянии. Бэкон четко дает понять, что в его представлении мир — не более чем скотобойня.

Швейцарец Альберто Джакометти создал один из знаковых образов тела послевоенного времени, так называемого «Христа из печей Дахау». Это сожженный, словно спичка, истощенный силуэт потерянного в экзистенциальной реальности человека шагающего. Он день за днем, сантиметр за сантиметром, преодолевает полную горя жизнь. Его путь из ниоткуда в никуда и есть та самая сартровская обреченность на свободу. Хрупкость тела красноречиво противопоставляется силе духа: продолжать несмотря ни что.

В СССР потрясения войны так и не были в должной степени осмыслены. И в советские годы, и сейчас война в официальной повестке рассматривается исключительно как образ победы, которая, хотя и достигается жертвами, должна вызывать лишь гордость без лишней рефлексии.

Вплоть до хрущевской оттепели в советском искусстве преобладала эстетика героической телесности. Во время страшных невзгод духоподъемные картины Александра Дейнеки и других официальных художников должны были вселять надежду на скорую победу. Любое иное художественное высказывание считалось недопустимым. Работы в духе так называемой окопной правды все же смогли увидеть свет, но это произошло позже.

Одним из самых ужасающих событий Великой Отечественной войны стала блокада Ленинграда, которая привела к массовому голоду и унесла жизни сотен тысяч людей. Несмотря на сложность положения, многие художники продолжали работать в осажденном городе.

Важной темой блокадного искусства стало опредмечивание человеческого тела. Мертвые тела были повсюду. Люди гибли от истощения прямо на улицах, вмерзая в ландшафт обледенелого города и создавая досадные помехи тем, кто еще держался на ногах.

Александр Арефьев, чье детство прошло в блокадном Ленинграде, отразил в своем искусстве будничность этой безысходной действительности. В противовес принятой эстетике соцреализма Арефьев использовал в своих работах модернистский язык. «Арефьевский модернизм идет как бы изнутри, появляется интуитивно, оказываясь реакцией на экспрессию окружающей жизни», — отмечал искусствовед Георгий Соколов.

Тело в работах Арефьева деформировано, лишено целостности или какой-либо субъектности. Его «Повешенные» напоминают театральные манекены, женские формы в «Банной серии» стерты и обезличены, а античные герои в более поздних работах искажены и размыты. Это не люди, а тени, фантомы, сломанные вещи.

Модернистский язык, которым отечественные художники послевоенной эпохи пытались говорить о пережитом, довольно быстро подвергли критике. Стране-победительнице, несмотря на колоссальные жертвы, требовался миф о великих героях, а не метафорически переданные страдания обычных людей.

В середине ХХ века в западноевропейском искусстве начали появляться новые формы и средства для взаимодействия со зрителем. На первый план вышел процесс, а не результат, как это было ранее. В это время возникли различные художественные практики: перформансы, акции, хэппенинги, интервенции. В них в качестве объекта и субъекта искусства использовалось человеческое тело. Как правило, обнаженность перформеров была напрямую связана с восприятием телесной хрупкости и уязвимости, которая стала остро ощущаться после Второй мировой войны. Проживание определенных состояний, нередко включающих самоистязания, сексуальную или физиологическую разрядку, было направлено на «катарсическое» высвобождение травматического опыта.

В начале 1960-х годов появилась группа венских акционистов — одно из самых радикальных художественных движений в истории современного искусства. Скандальные перформансы молодых художников были бунтом против социальной и политической пассивности послевоенной Австрии, которая всячески поддерживала культуру замалчивания. «Если в соседней Германии, пусть и с некоторым запозданием, но начался процесс переработки нацистского прошлого, то в Австрии вплоть до 1980‑х годов события, связанные с аншлюсом Третьим рейхом и последующим участием страны в мировой бойне, на официальном уровне трактовались как следствие немецкой агрессии. „Австрия — первая жертва нацизма“ — гласил популярный политический лозунг, а активное и добровольное сотрудничество с нацистами, равно как и массовая эйфория по поводу превращения Австрии в Остмарк, оставались в послевоенном австрийском обществе табуированными темами», — объясняет этот феномен искусствовед Данила Булатов.

Венские акционисты работали с телом в самых радикальных формах. Например, Герман Нитч устраивал «дионисийские мистерии», в которых участники буквально купались в крови животных и там же совокуплялись друг с другом, при этом обращаясь в своей акции и к христианской символике.

19 декабря 1962 года в квартире соратника Нитча Отто Мюля состоялся перформанс «Кровавый орган». Нитч, одетый в белые одежды, стоял у стены, словно распятый, а Мюль поливал его краской.

«Сознательно уподобляя себя Христу, Нитч словно декларировал, что его задача как художника — указать человечеству спасительный путь, выход из духовного и психологического тупика, который не в последнюю очередь был обусловлен подавленными травматическими переживаниями».

Данила Булатов, искусствовед«Искусство катарсиса. Венский акционизм и преодоление поколенческой травмы»

В манифесте «Кровавого органа» Нитч провозглашал: «В своем искусстве, которое есть форма благоговения перед жизнью, я принимаю на себя все кажущееся негативным, неаппетитным, извращенным и обсценным, всю похоть вместе с исходящей от нее жертвенной истерией, чтобы избавить ВАС от доходящих до предела срама и стыда».

Мотив распятия неизменно повторялся в различных акциях венских акционистов. Иногда человека на кресте замещала растерзанная мясная туша. Эти работы символизировали переворот в отношении к телу, который наступил после шокирующего опыта концлагерей, калечащих медицинских экспериментов нацистов и использования человеческой кожи для прикладных нужд: абажуры и перчатки из человеческой кожи любила Ильза Кох, жена начальника концентрационного лагеря Бухенвальд.

Тело перестало быть сосудом для души и превратилось в кусок мяса. Венские акционисты стремились освободить человека от животного начала при помощи процедур осквернения и театрализованного унижения человеческого тела, слабой и страдающей плоти, которую война обнажила в каждом.

Отто Мюль воевал на стороне нацистской Германии и в своих творческих экспериментах старался оголить «гнойную правду» о человеке. «Я создаю искусство катастрофы, я воспеваю уничтоженное, сгнившее, сплющенное, застреленное, взорванное, опустошенное, разрушенное, расчлененное. Тем самым я, по‑видимому, занимаюсь проработкой опыта войны. Если кто‑то вправду намерен рассмотреть мое искусство в позитивном ключе, то можно сказать, что я предупреждаю о бездне, что угрожает нам всем», — писал Мюль.

Художник Гюнтер Брус превращал свое тело в живую картину. В 1965 году он устроил «Венскую прогулку». На белом костюме Бруса был нарисован то ли шов, то ли шрам. В этом образе художник прогуливался по площади Хельденплац, на которой в 1938 году многотысячная толпа приветствовала Адольфа Гитлера. Через 20 минут художника арестовали за нарушение порядка в общественном месте.

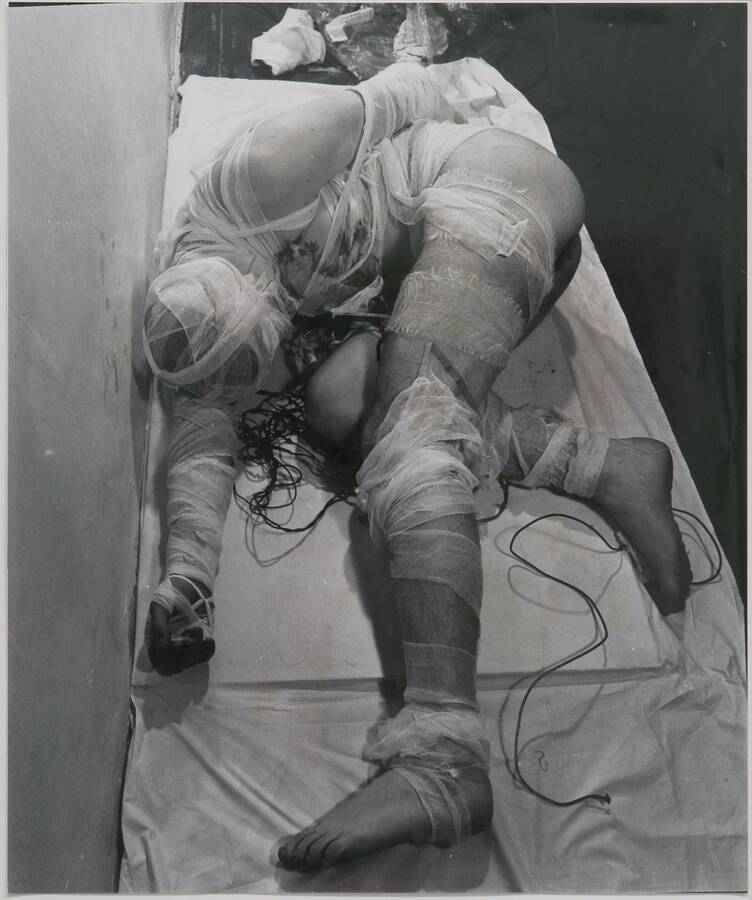

Рудольф Шварцкоглер считал искусство «способом лечения» и «чистилищем для чувств». Он не занимался публичными акциями, предпочитая стерильное пространство фотографии, в котором демонстрировал болезненные манипуляции со своим телом, используя их как отсылку к чудовищным медицинским экспериментам нацистских врачей, вроде Йозефа Менгеле. «В фотосессиях Шварцкоглер предстает как жертва невидимых палачей, идентифицировать себя с которыми явно предлагается зрителю — в прошлом такому же соучастнику нацистских преступлений, каковым в акциях Шварцкоглера выступает безучастно регистрирующий происходящее на пленку фотограф», — отмечает искусствовед Данила Булатов.

История тела в первой половине ХХ века — это сложный путь идеологических, социокультурных и визуальных трансформаций как физического облика, так и человеческого самосознания. За это время изменилась и телесная репрезентация в художественном поле: тело перестало нуждаться в том, чтобы быть красивым и визуально удовлетворять зрителя. После всего совершенного и пережитого человеком, его тело стало беспристрастным зеркалом, «омутом памяти», манифестирующим собственное несовершенство.

Я хотел бы так немного!

Я хотел бы быть обрубком,

Человеческим обрубком…

Отмороженные руки,

Отмороженные ноги…

Жить бы стало очень смело

Укороченное тело.

Я б собрал слюну во рту,

Я бы плюнул в красоту,

В омерзительную рожу.

На ее подобье Божье

Не молился б человек,

Помнящий лицо калек…Варлам Шаламов«Желание»