Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой

Пересмотр творчества известных фигур прошлых веков уже стал привычным: то, что было нормой в XIX веке, в XXI веке нуждается в обсуждении и порой в критике. Художник Поль Гоген, внук феминистки и социалистки Флоры Тристан, — фигура для современного арт-мира крайне дискуссионная. Долгое время его образ жизни, как, впрочем, и подход к искусству, воспринимались через призму романтического мифа о гении-беглеце, который отверг сытую жизнь буржуа и отправился в поисках вдохновения на край света. Гоген прославился своими полотнами, на которых запечатлена жизнь полинезийского острова Таити, состоящая преимущественно из местных обнаженных девушек. Почему жизненный путь и творчество Гогена в наше время вызывает вопросы, разбирается исследовательница искусства Елизавета Климова.

Многочисленные исследователи и биографы Гогена, опираясь на его дневники, представляли художника свободолюбивым новатором и деколонизатором, мечтающим вернуться к истокам природной подлинности. Сам Гоген сравнивал себя с «варваром» или «дикарем», проводя аналогию с первобытным человеком, презирающим цивилизацию. «У меня два свойства, которые не могут быть смешными: я ребенок и я дикарь», — говорил художник.

Происхождение Гогена давало ему богатую почву для рефлексии. Его прадед был перуанским дворянином, бабушка — французской активисткой, боровшейся за женские права, отец — опальным политическим журналистом, разделявшим республиканские идеи. Поль Гоген родился в Париже в 1848 году, когда во Франции гремела революция. Охваченные тревогой из-за политической ситуации в стране, его родители решили бежать в Перу, надеясь на помощь родственников Алины, матери будущего художника. По пути в Южную Америку отец Гогена умер от сердечного приступа.

Несмотря на трагедию, детство Поля прошло в Лиме в достатке и счастье благодаря богатой и влиятельной родне. Это сформировало последующую одержимость художника экзотическими странами и стремлением отыскать «потерянный рай». Спустя несколько лет мать Гогена вместе с детьми вернулась во Францию и поселилась в Орлеане.

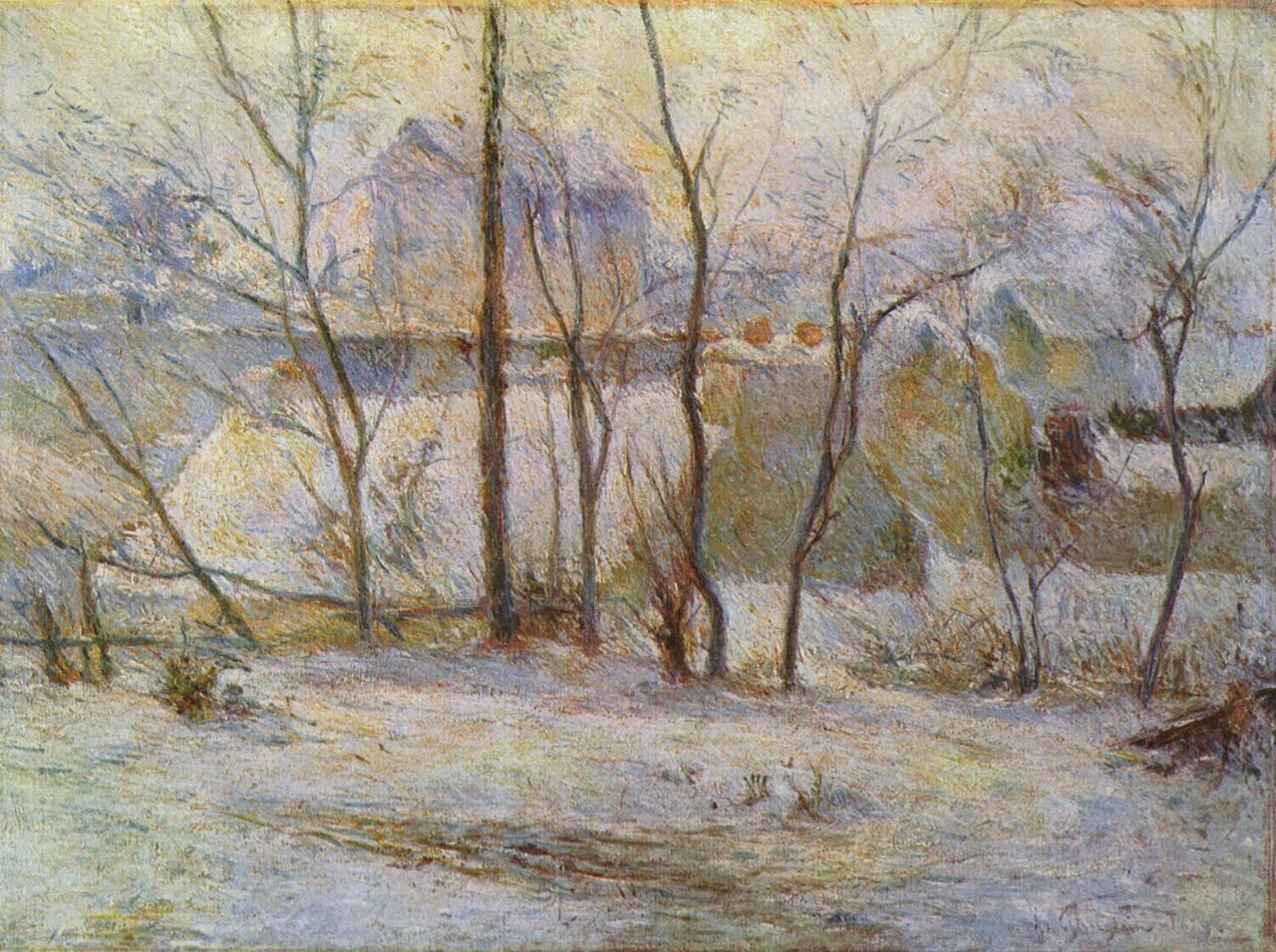

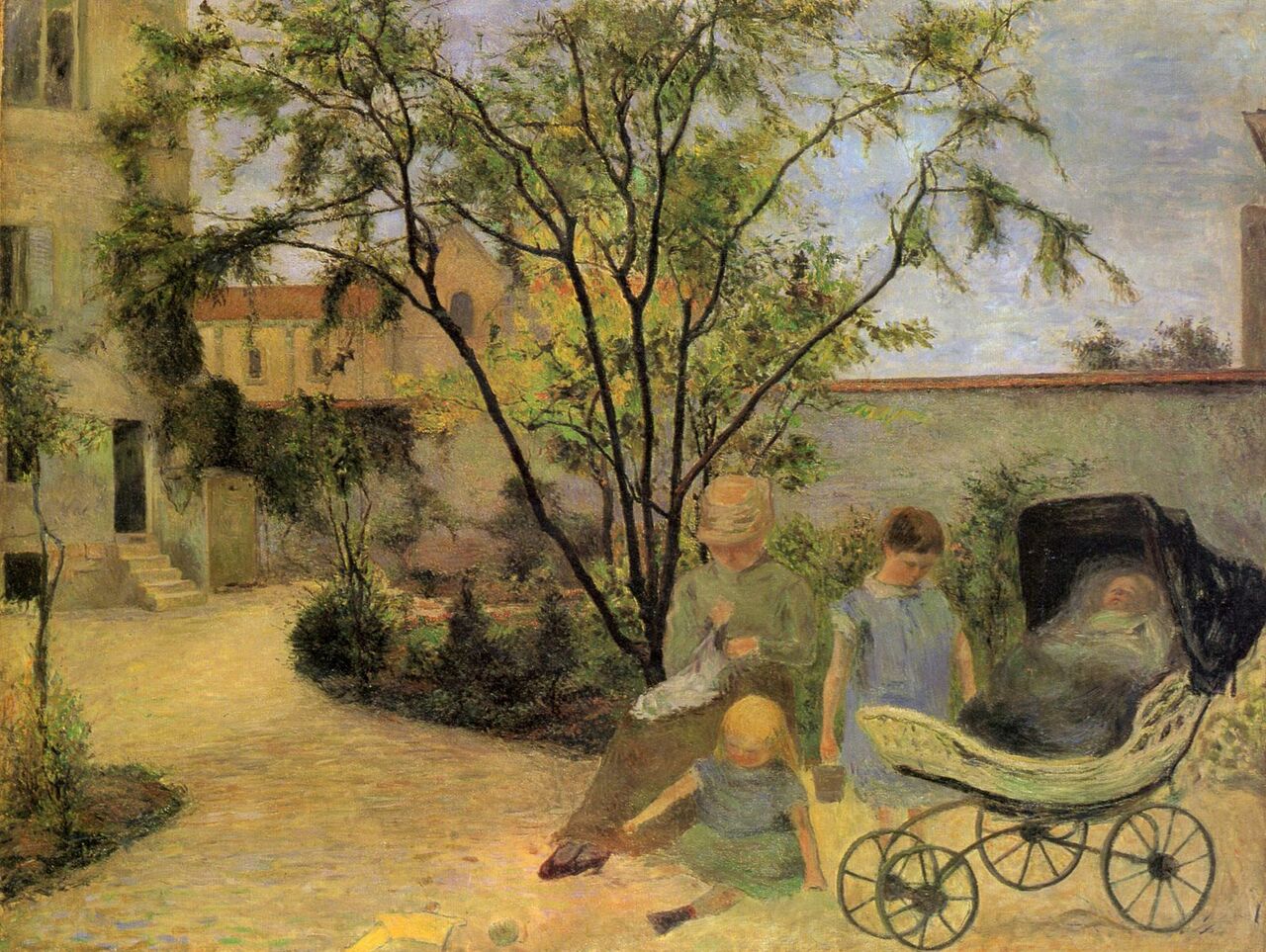

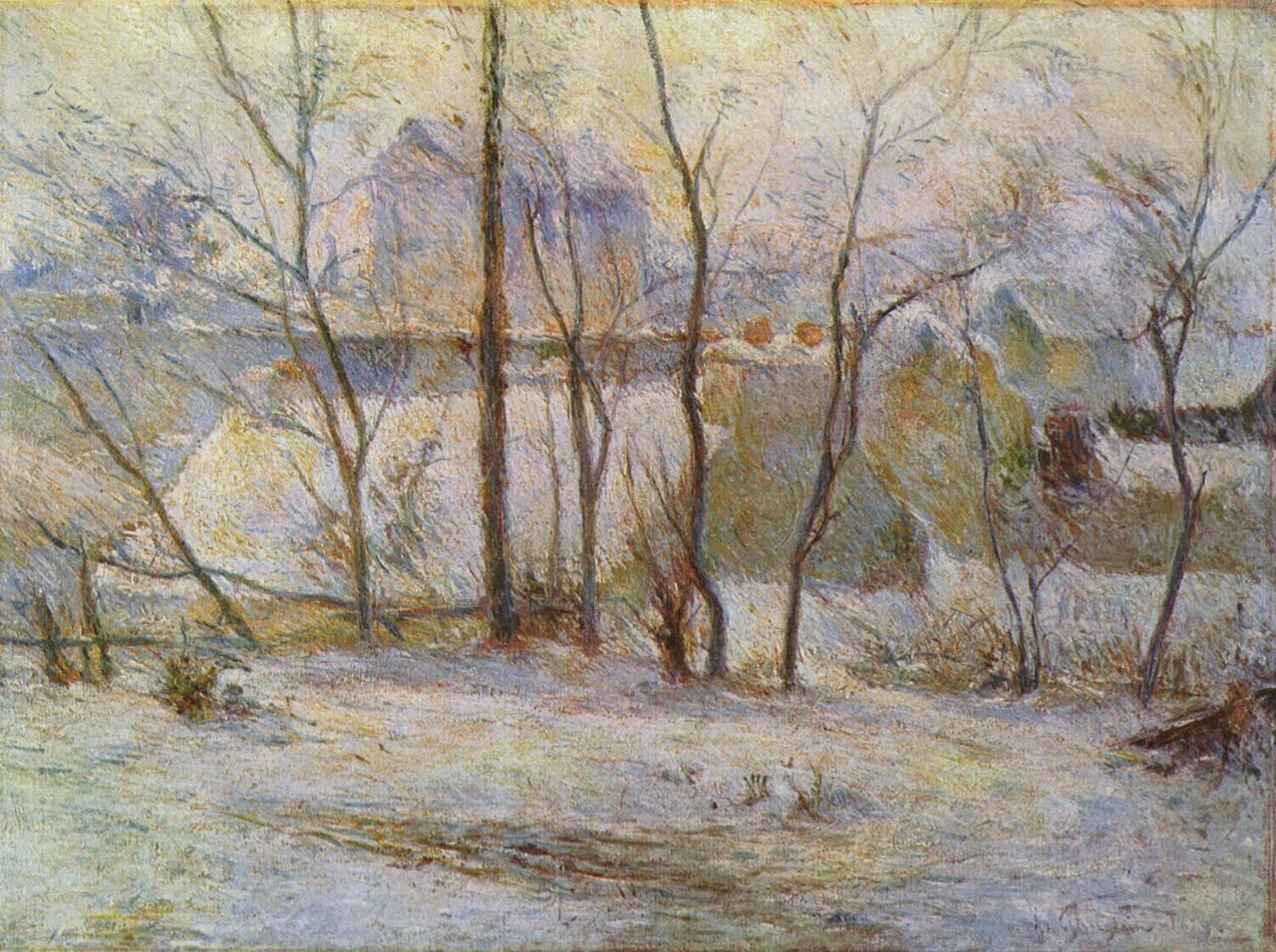

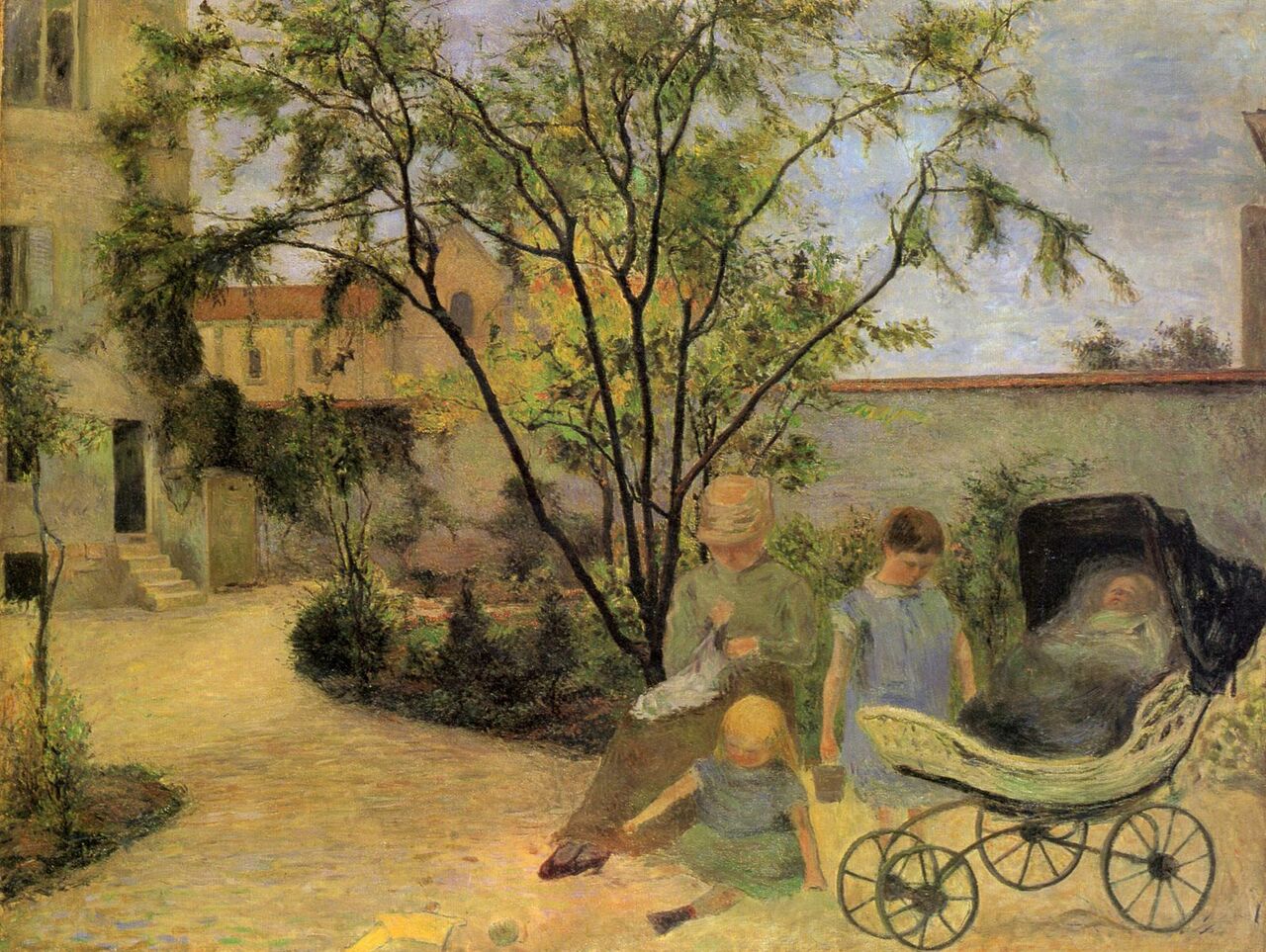

Повзрослев, Поль Гоген поступил на морскую службу и много путешествовал. После смерти матери его устроил на биржу друг семьи Гюстав Ароза. Гоген сделал неплохую карьеру, женился, обзавелся большим домом в респектабельном районе Парижа и пятью детьми. Благодаря Гюставу Ароза Поль Гоген увлекся коллекционированием произведений искусства. Позже он познакомился с импрессионистами и особенно сблизился с Камилем Писсарро, стал ходить на пленэры и заниматься скульптурой. Со временем желание быть художником полностью поглотило Гогена, что привело к разрыву с семьей и нищете.

Поиск не только новых форм искусства, но и образа жизни, свободного от гнета цивилизации, европейской холодности и отчуждения, вызванного индустриализацией и научно-техническим прогрессом, приводили Гогена к бесконечным скитаниям. Некоторое время он жил в Бретани, Арле, побывал на Мартинике и в Панаме, а в 1891 году 43-летний художник совершил первое путешествие в Полинезию, где пробыл вплоть до 1893-го. Два года спустя Гоген вернулся на острова и прожил там до самой смерти в 1903 году.

Гоген искал не просто тропический уголок, где можно почерпнуть идеи для творчества. Как замечает шведский этнограф Бенгт Даниельссон в книге «Гоген в Полинезии», художник целенаправленно выискивал место среди французских колоний, где жизнь проста и дешева, а представителю титульной нации полагаются привилегии от местной администрации. Импульсом к выбору Таити стала книга писателя и путешественника Пьера Лоти и многочисленные воспоминания этнографов и исследователей, побывавших в Океании. Остров описывали как место, где «не знают, что такое тяжелый труд, леса сами по себе производят все нужное, чтобы прокормить беспечные племена, чьи годы проходят в полной праздности и нескончаемых грезах», а его жителей — как больших детей, которые «не могут представить себе, что в нашей прекрасной Европе многие люди должны убивать свою жизнь на то, чтобы добывать хлеб насущный». Такое описание выглядело весьма фантастическим, но воплощало мечту белого человека о далеком Востоке, вымышленной Аркадии, где возможно все то, что запрещено или недоступно дома.

Остров Таити был объявлен французским протекторатом в 1842 году. Колониальная политика Франции строилась не только на получении прибыли с подчиненных территорий, но и, как указывает историк Анри Бруншвиг, на развитии французского национализма за границей. Колонии рассматривались как пространство для просветительских миссий и новых поселений.

Коренные народы подвластных регионов считались примитивными, что создавало двойственное отношение к их культуре. С одной стороны, слово «примитивный» (в переводе «самый первый, оригинальный») символизировало тоску европейского общества по природности, простоте и аутентичности. С другой — выражало пренебрежительное отношение европейского цивилизованного христианина к диким, на его взгляд, и непросвещенным культурам заморских народов.

В колониальном сознании европейцев нагота туземцев воспринималась как проявление греховности и разврата. Исследовательница Филиппа Левин пишет: «Нагота занимала центральное место в истории Адама и Евы, а стыд был необходимым условием христианского спасения. Таким образом, люди, которые не стыдились быть нагими, были людьми, чьи души находились в опасности. Короче говоря, нагота определила один из основополагающих нарративов западной традиции».

Коренные народы колонизированных территорий в западной культуре репрезентировались в виде обобщенного изображения универсальных типажей, а не отдельных личностей. Популярные в конце ХIX века экспозиции с туземцами в «естественной среде» обитания — или попросту человеческие «зоопарки» — подчеркивали расовые различия между туземцами и европейской публикой. Такие выставки позволяли зрителям оценить текущий прогресс колониализма, названный «Развитие завоевания».

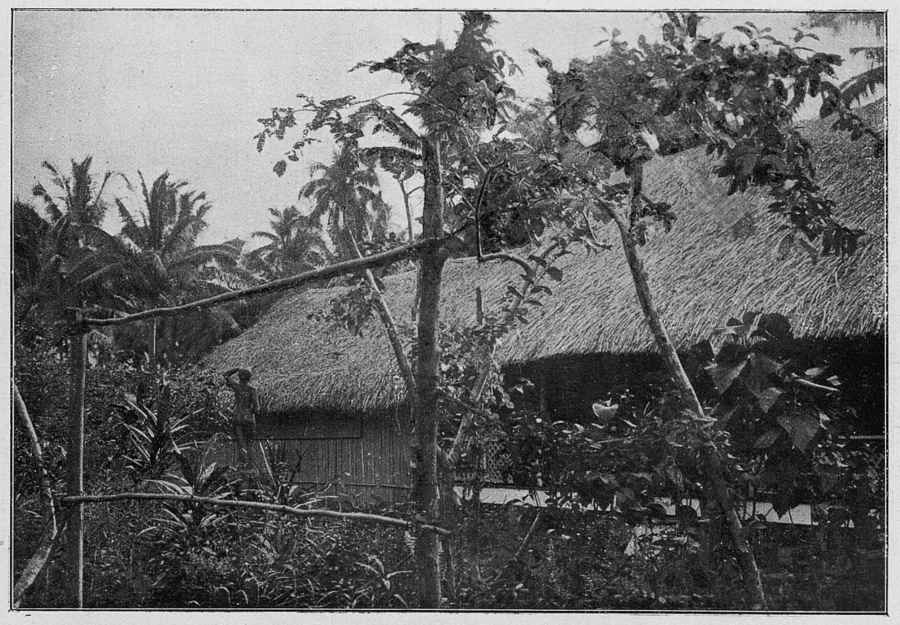

Очарованный идеями Жана-Жака Руссо и мифом о Робинзоне Крузо Поль Гоген воображал себя благородным варваром, который сможет стать частью девственного мира тропических островов. Реальность безжалостно разрушила его ожидания. Во-первых, Папеэте, столица острова Таити, оказался далек от первозданного рая. Вот что пишет Бенгт Даниелльсон: «[Гоген] мгновенно убедился, что мечта и явь не совпадают. Если вспомнить, с каким жадным ожиданием он ехал, для него, наверно, было настоящим ударом вместо красивого селения с живописными хижинами увидеть шеренги лавок и кабаков, безобразные, неоштукатуренные кирпичные дома и еще более безобразные деревянные постройки, крытые железом. Конечно, если бы Гоген прибыл сюда вместе с Лоти, то есть лет двадцать назад, он застал бы более приглядное зрелище. Но после того, как в 1884 году половину города уничтожил пожар, был принят закон, запрещающий строить дома из бамбука, пальмовых листьев и прочих легко воспламеняющихся материалов.

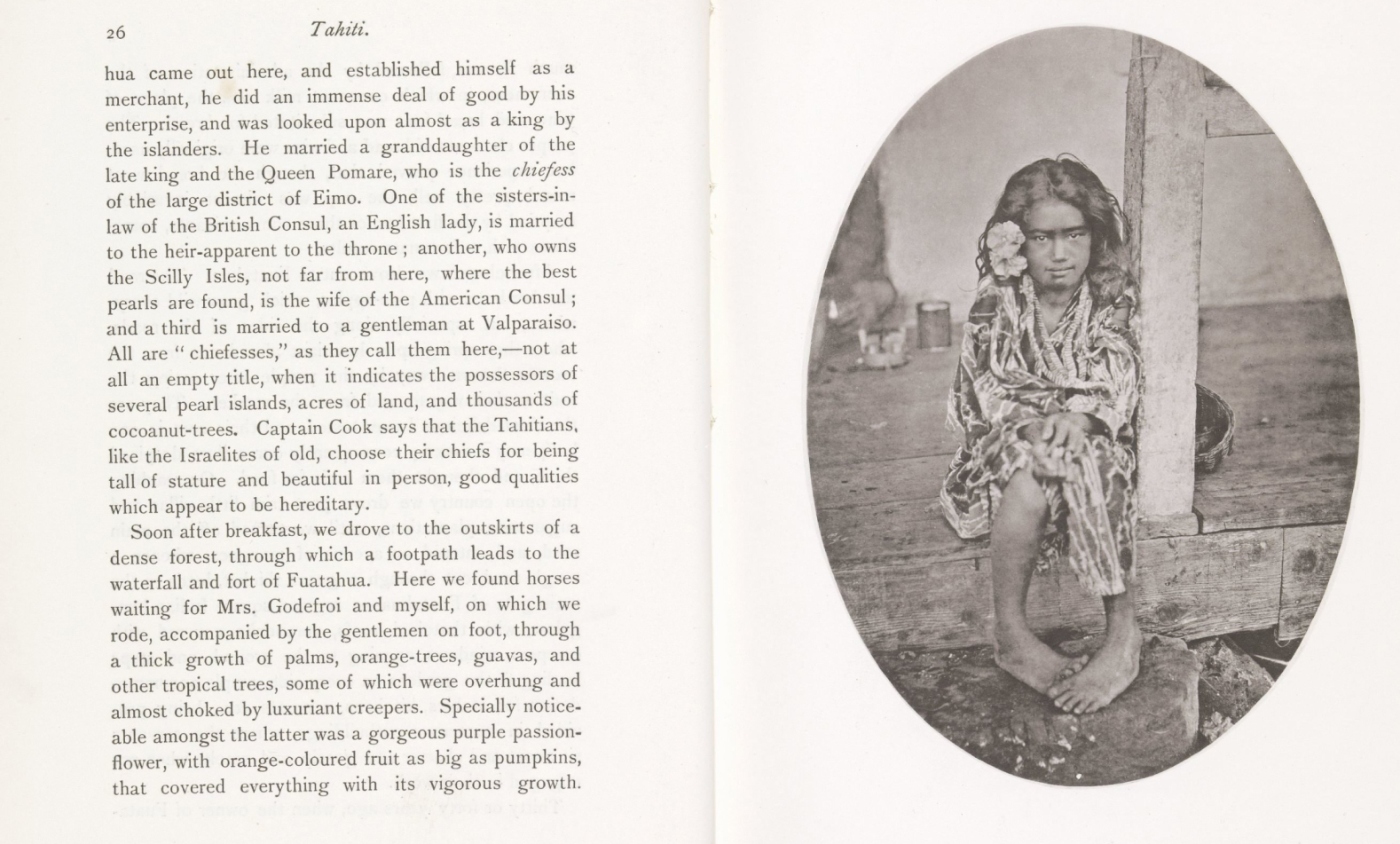

Однако еще больше Гогена обескуражило, что полинезийцы ничуть не походили на голых Ев и диких Геркулесов, ради встречи с которыми, мечтая писать их и разделить с ними райскую жизнь, он обогнул половину земного шара. О фигурах женщин вообще нельзя было судить, ибо все скрывали длинные, широкие платья-мешки — такую моду ввели миссионеры. Чуть ли не еще более нелепо выглядело пристойное одеяние мужчин: что-то вроде юбочек из цветастого набивного ситца, белые рубахи навыпуск и желтые соломенные шляпы того самого фасона, который Морис Шевалье позже прославил на весь мир».

Во-вторых, когда Гоген сбежал вглубь острова подальше от цивилизации, оказалось, что он не способен сам себя прокормить, не владеет навыками охоты или рыболовства и не готов этому учиться. Переселившись подальше от шумной столицы Таити, он нуждался в привычной ему утвари и бытовом обслуживании, которое, как ожидалось, должна была исполнять местная женщина.

Американская исследовательница истории искусства Джун Харгроув пишет в своей книге «Гоген»: «Он оказался в парадоксальной ситуации, когда яростно отстаивал антиколониальные настроения, будучи фактически колонистом. Как бы сильно он ни отождествлял себя с коренным населением в конце своей жизни, он безвозвратно стал колонизирующим „другим“ на их земле». Сам Гоген признавался: «Я не знал ни их языка, ни их обычаев, ни даже самых простых, необходимых манипуляций. Как каждый из них был для меня дикарем, так и я был дикарем для каждого из них». Культура и быт таитян так и остались для художника непостижимой загадкой.

С точки зрения европейской культуры яркие, сочные краски и примитивные образы в картинах Гогена были даже чересчур новаторскими. Колониальный Восток было принято изображать как один большой гарем, полный соблазнительных одалисок. Исключение составляли художники-романтики вроде Эжена Делакруа, которые, помимо скучающих наложниц, также любили писать диких, необузданных охотников и воинов.

Так что, с одной стороны, Поль Гоген меняет традицию, сосредоточившись на повседневной размеренной жизни островитян. При этом он наполняет образы дополнительной символикой, заимствованной как из местной мифологии, так и из христианской истории. Но, с другой стороны, искусство Гогена — это все тот же взгляд европейца-колонизатора, стремящегося адаптировать чуждую ему культуру к привычной оптике.

Например, в работе «Пейзаж с павлинами» (таит. «Matamoe») он демонстрирует стереотипное и стерилизованное изображение экзотических колоний со всеми ожидаемыми атрибутами вроде пальм и павлинов. Поза таитянского мужчины на переднем плане реминисцирует привычный для европейского глаза античный прообраз — Гоген позаимствовал ее с рельефа Парфенона, фотографии которого привез с собой.

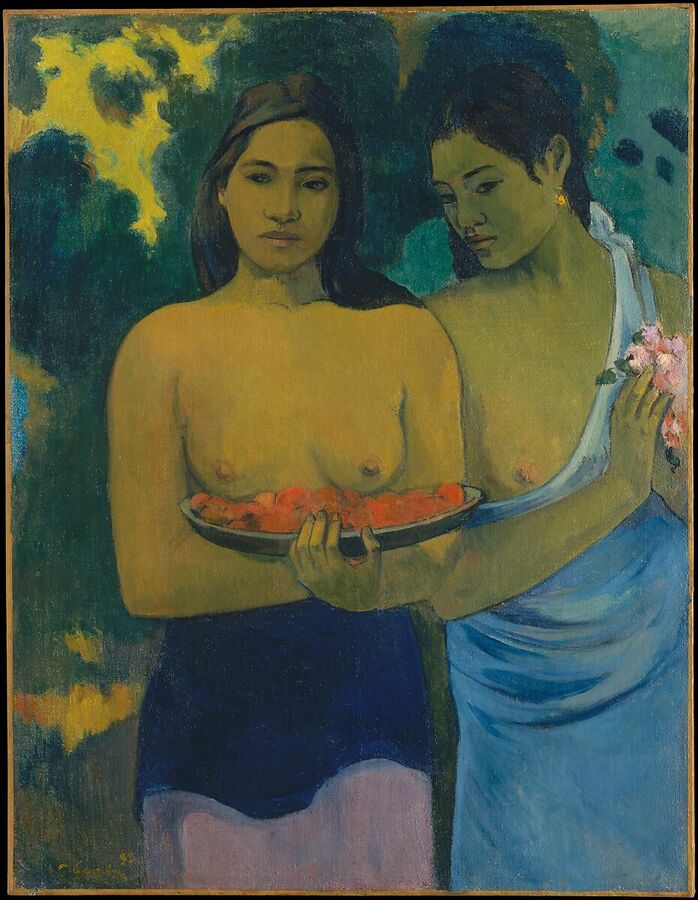

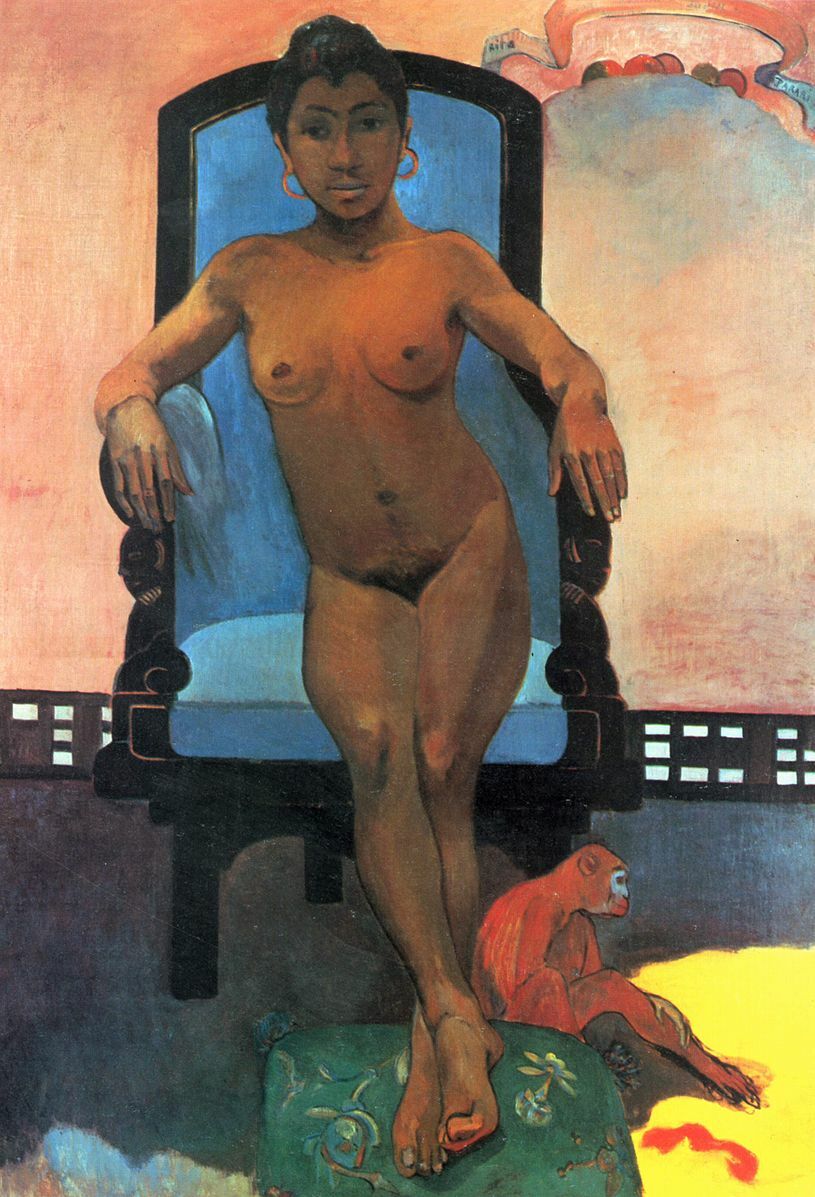

Другим важным аспектом в творчестве Гогена является изображение таитянских женщин, в котором соединились не только колониальные, но и патриархальные черты. Американская исследовательница истории искусства и феминистка Линда Нохлин в 1972 году резко раскритиковала работу «Две таитянские женщины», где две девушки предлагают зрителю-мужчине поднос со спелым манго и свои обнаженные тела. Нохлин сопоставила эту картину с собственной пародийной фотографией обнаженного мужчины-модели, позирующего с блюдом бананов под своими гениталиями.

Такая смена ракурса хорошо показывала, насколько укоренен в культуре сексуализированный собственнический взгляд на женское тело, ставший неотъемлемой частью патриархального определения высокого искусства.

Гоген, находившийся во власти стереотипных представлений о доступности таитянских женщин («У всех таитянок любовь в крови, ее столько, что она всегда остается любовью, даже если куплена») изображает их, словно выставленное на прилавке мясо. Само название работы — «Рынок» — имеет двойственное значение. Как пишет шведский этнограф Бенгт Даниэльссон, «все продается на этой бирже сердец — или „мясном рынке“». Покупателями, по утверждению Даниэльссона, были «иностранцы, главным образом моряки всех национальностей, французские солдаты, приказчики, писари и представители сливок местного общества».

Большинство исследовательниц-феминисток подчеркивают эксплуататорский и сексуализированный подход Гогена к изображению полинезиек. Лишенные субъектности, они, скорее, были для него олицетворением первозданной Евы, воплощением дикой природы и необузданной чувственности.

Одна из самых животрепещущих тем, когда дело доходит до обсуждения биографии Гогена, — это его отношения с таитянскими девочками-подростками. Вышедшая в 1880 году книга «Женитьба Лоти», в которой Пьер Лоти (настоящее имя — Жюльен Вио) красочно описывал свои приключения и свободу нравов на Таити, вдохновляла многих его современников, в том числе и Гогена.

Вот цитата из книги: «Вначале я боялся огорчить стариков-воспитателей Рараху, но у тех на сей счет были свои соображения и, надо сказать, совсем не такие, что приняты в Европе. Они рассуждали так: в четырнадцать лет девушке негоже быть одной… Лишь бы она не пошла по рукам в Папеэте, большего от ее благонравия они не желали. И старики порешили: пусть Лоти будет ее кавалером — он молод, кажется, добрый, и девчонка ему небезразлична…»

В своей книге «Ноа-Ноа» Поль Гоген тоже описывает отношения с тринадцатилетней девочкой по имени Теха’амана или Техура. Девушка стала его вахине — так называли местных жен, брак с которыми не имел юридической силы и мог быть расторгнут в любой момент каждой из сторон. Всего у Гогена в разное время было несколько вахине в возрасте 13–14 лет, по меньшей мере две из них родили от художника детей, в судьбе которых он не принимал никакого участия.

Гоген буднично описывает процесс покупки будущей жены, у которой деловито интересуется, здорова ли она (на тот момент Гоген сам был болен сифилисом и знал об этом).

«Я поздоровался с ней. Улыбаясь, она села со мной рядом.

— Ты меня не боишься? — спросил я.

— Нет.

— Хочешь всегда жить в моей хижине?

— Да.

— Ты когда-нибудь болела?

— Нет.

И все».

После он более подробно описывает свои чувства, подчеркивая, что «опасаться следует ему»: «Эта девушка, вернее девочка лет тринадцати, и очаровывала меня, и пугала. Что происходило в ее душе? И это я, старик по сравнению с нею, колебался в тот момент, когда надо было подписывать этот договор (с ее матерью), так поспешно заключенный. Может быть, думалось мне, мать ей приказала, потребовала, может быть, это сделка, которую они обсуждали вместе… Однако в этом взрослом ребенке я уже ясно различал признаки независимости и гордости, характерные для ее расы. А насмешливая складка ее рта, впрочем доброго, чувственного и нежного, предупреждала меня, что опасность грозит скорее мне, а не ей».

При этом у Гогена во все время его странствий в Европе была законная супруга, с которой он продолжал общение по переписке, а также любимая дочь, на пару лет старше его так называемых местных жен.

Подобные отношения взрослого европейского мужчины с местными девочками-подростками можно рассматривать как проявление расового и патриархального превосходства, поскольку девушки были уступчивы и покорны в силу возраста и социального положения островитян. Гоген упоминает, что они даже не говорили по-французски, а он, в свою очередь, очень плохо владел их языком.

У того же Лоти в книге есть рассуждение, прекрасно характеризующее этот тезис: «Рараху уже начинала ощущать НЕЧТО и впредь должна была ощутить еще горше… Что? Она и сама не могла точно определить своим умишком и еще менее выразить словами первобытного языка. Она лишь смутно догадывалась, что между нею и Лоти — непреодолимая пропасть, целый мир неведомых идей и познаний. Она уже видела, как различны наши расы, воззрения, мельчайшие ощущения. Даже простые, очевидные вещи мы понимаем по-разному. Лоти одевался по-таитянски и говорил на ее языке, но был для нее по-прежнему „паупа“ — человеком из баснословной страны за большими морями, одним из тех, что в последние годы принесли в Полинезию невиданные перемены и неслыханные новости».

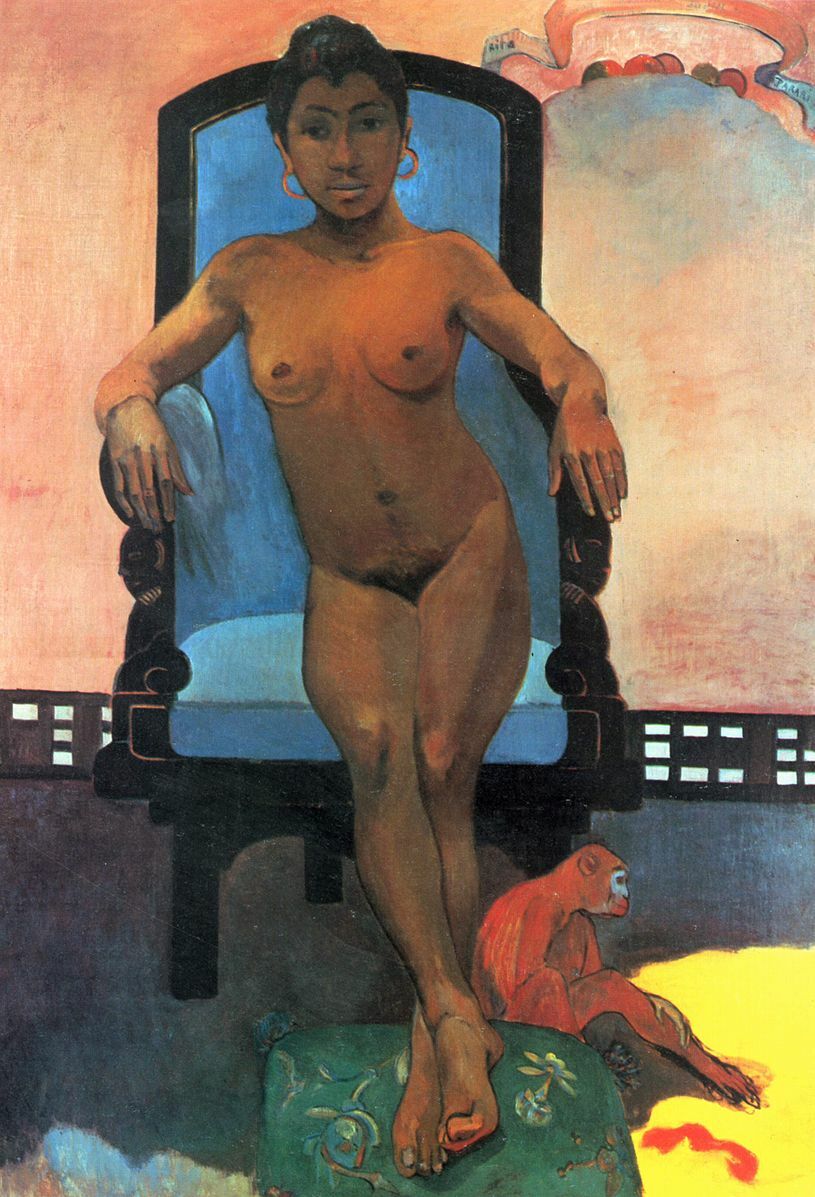

Для Гогена Теха’амана воплощала аллегорию культуры Таити с верованиями в духов и культом предков, например в картинах «Предки Теха’аманы» (таит. «Merahi metua no Tehamana», 1893 г. Художественный институт Чикаго) и «Дух мертвых не дремлет» (таит. «Manaò tupapaú», 1892 г. Художественная галерея Олбрайт-Нокс). Но критики настаивают, что эти произведения, скорее, отражают доминирующий колониальный взгляд белого господина на экзотическую наложницу, которая во многом напоминает пленницу.

На картине «Предки Теха’амана» вместо привычного ей парео девушка облачена в закрытое бесформенное платье, лишающее ее индивидуальности. На полотне «Дух мертвых не дремлет» она изображена обнаженной и максимально уязвимой, безжалостно подставленной похотливому взгляду зрителя-мужчины. Работу неоднократно сравнивали с «Олимпией» Эдуарда Мане — скандальной картиной, изображающей куртизанку в ожидании клиента. Но если Олимпия прекрасно осознает свою цену и цинично смотрит зрителю в лицо, то Теха’амана по-настоящему напугана и нуждается в защите.

В своей книге «Ноа Ноа» Гоген так описывал Теха’аману: «Неподвижная, обнаженная, лежащая на кровати лицом вниз, она смотрела на меня расширенными от страха глазами… Возможно, она приняла меня с моим страдальческим лицом за одного из тех демонов или призраков, населяющих бессонные ночи ее народа».

В письмах законной жене и дочери художник по-разному объяснял значение картины, однако везде подчеркивал, что неприличная поза девушки вызвана исключительно ее суеверным страхом перед темнотой и обитающими там призраками. В декабре 1892 года он писал Метте Гад: «Я нарисовал обнаженную молодую девушку. Ее поза почти непристойна. Но мне хотелось изобразить ее именно так, мне были интересны линии и движения. Поэтому я решил придать ее лицу испуганное выражение». О том, что это его новая «жена», художник, само собой, умолчал. Гоген словно искал себе культурное алиби, боясь, что неприглядная правда вот-вот выйдет наружу.

Американская исследовательница и феминистка Эбигейл Соломон-Годо неоднократно выступала с резкой критикой коллег-мужчин, например историка искусства Рене Юиге, который нормализировал отношения Гогена с девочками-подростками, выражая солидарность с художником в том, что 13-летняя таитянская девушка равнозначна 18- или 20-летней европейской.

Не отстает и шведский этнограф Бенгт Даниэльссон. В своей книге «Гоген в Полинезии» он так описывает связь 43-летнего художника с 13-летней Теха’аманой: «Бесспорно, Теха’амана была самой подходящей женщиной для Гогена. И не потому, что она, по счастливой случайности, представляла собой какую-то особенную, неповторимую личность, а потому, что в любом смысле была обычной, нормальной полинезийкой. Подарков и денег не требовала, романтических чувств, комплиментов и преклонения не домогалась. Простое деревенское воспитание научило ее, что у мужчины и женщины разные интересы и разная работа. Она не вмешивалась в занятия Гогена и не пыталась их понять, предоставляя ему без помех заниматься живописью».

Сегодня имя Поля Гогена превратилось в своеобразный туристический бренд для Полинезии. Существует даже круиз по региону, названный в честь художника. Но не все местные жители довольны шаблонными представлениями о своей родине как о месте, полном радушных дикарей и доступных женщин, лишенных голоса и индивидуальности. Современные художницы и художники решительно вступают в спор или вдумчивый диалог с Гогеном, отстаивая свое право на субъектность и рефлексируя на тему постколониальности.

В 2009 году самоанская художница из Новой Зеландии Тила Вао создала серию фотографий «Ди и Даллас делают Гогена». Она заменила лица на репродукциях гогеновских картин на лица своих друзей и родственников. Художница описала свои работы как «спектакль недостоверности». «Мы не пытаемся быть „настоящими“ смуглыми девами, мы фальшивки», — говорила она.

Афроамериканский автор Кьянде Уайли в интервью 2017 года признался, что восхищается Гогеном даже в эпоху Харви Вайнштейна, хоть и находит его «жутким» из-за связи с юными девушками. В 2019 году под влиянием творчества французского постимпрессиониста Уайли создал серию работ, изображающих «маху» — небинарное сообщество, считающееся «третьим полом» в Полинезии.

Новозеландская исследовательница и поэтесса Селина Тузитала Марш в своих стихотворениях затрагивает тему сексуальной объективации полинезийских женщин в западной культуре и напрямую обращается к художнику, безапелляционно заявляя: «Гоген, ты бесишь меня!»

«Вы раздеваете меня

догола, переворачиваете на бок,

суете мне веер в руку,

размазывая пальцы по бедру,

надуваете мои губы под

миндалевидным глазом и рисуете меня

в тлеющей охре…»«Две обнаженные на таитянском пляже, 1894», 2009.

История Гогена создана западными мужчинами и для западных мужчин, она воплотила их мечты о сексуальной вседозволенности и отсутствии ответственности. Их увлекала идея сбросить с себя бремя буржуазной жизни, состоящей из экономических и семейных обязательств, и получить неограниченный доступ к сексуальным удовольствиям с экзотическими девственницами среди райских джунглей.

В наше время становится понятно, что художественное наследие Поля Гогена нуждается в серьезном переосмыслении и тщательном анализе в дискурсе постколониализма и феминизма. Американская исследовательница истории искусства Хизер Уолдроуп сравнивает это наследие с грузом, выброшенным на берег Тихого океана: «Материальные объекты, которые он нам оставил, могут быть лишь поводом для продолжения разговора в будущем. Почему же тогда мы все еще говорим о Гогене? Ответ прост: потому, что разговор не закончен».