Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой

Молодые люди не могут позволить себе уровень жизни своих родителей даже в богатых странах. И это не потому, что молодежь стала более ленивой. В последние 15 лет цены на жилье в развитых странах росли быстрее, чем зарплаты. Некоторые эксперты считают, что доступность жилья находится на историческом минимуме. Поэтому вероятно, что половина 20–30-летних людей в развитых странах никогда не сможет заработать на собственную квартиру. Начиная с 2020 года инфляция даже в обычно стабильных экономиках стала такой высокой, что экономисты начали говорить о кризисе стоимости жизни. Еда подорожала настолько, что оливковое масло и виноград стали считаться роскошными подарками на Рождество. Почему заработать на жизнь становится все сложнее?

После топливных кризисов и стагфляции 1970-х годов и с ослаблением социалистического лагеря мировая экономика переориентировалась на сокращение участия государства в распределении благ и подчинение экономик рыночным принципам. Согласно популярной тогда неоклассической экономической мысли, финансовые рынки должны стать регулирующим механизмом, который будет направлять ресурсы туда, где они будут наиболее эффективно использоваться.

Начиная с 1980-х годов мировая экономика начала все больше подчиняться не производственной, а финансовой логике. Если раньше менеджеры стремились увеличить прибыль своей компании, повышая производительность, то сейчас важнее поднимать цену акций своего предприятия, то есть доходность для инвесторов. Чтобы удовлетворить интересы инвесторов, менеджеры компаний ориентируют свою деятельность на краткосрочную выгоду. Поэтому рискованное сельское хозяйство или производства, которые требуют долгого обучения работников или строительства заводов, теряют инвестиции.

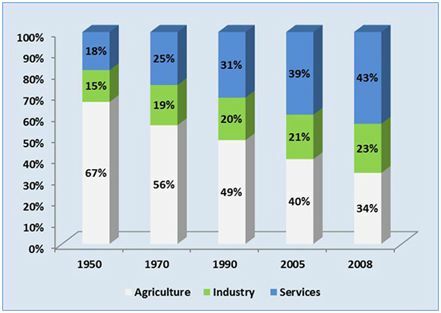

Две индустрии, где вложения в квалификацию работников остались оправданными, — это цифровые технологии и собственно финансы. Основная часть капитала перетекает в сферу услуг. Самое значимое место в развитых странах занимают услуги здравоохранения и заботы (медики, медсестры и сиделки), затем идут финансовые услуги (консалтинг и менеджмент финансовых активов) и цифровые (производство компьютерных программ, дизайн приложений и сайтов, цифровой маркетинг и т. д.) Из подготовки кадров для этой индустрии тоже получается хороший бизнес, отсюда множество ускоренных образовательных курсов для цифровых специальностей.

Сфера услуг отличается относительной легкостью организации и гибкостью — то, что нужно для финансовых рынков. В Европе, например, в сфере услуг самая большая доля работников на временных контрактах. Максимальная гибкость трудовых отношений, при которой работодатель старается избегать каких-либо гарантий или обязательств, — это одна из основных характеристик работы при финансовом капитализме.

Согласно неолиберальной мысли, которая вдохновляла реформы по всему миру в последние десятилетия, человек должен стать предпринимателем и самостоятельно управлять своим человеческим капиталом. Каждый должен уметь оценивать риски, находить выгодные возможности и опережать конкурентов. Любое занятие воспринимается как бизнес, а язык мира финансов распространился на все сферы жизни. Теперь мы инвестируем в свое образование, оптимизируем свою продуктивность и ставим измеримые цели на первый квартал года.

Работодатель в этой парадигме не обязан заботиться о здоровье и благополучии своих сотрудников. Он просто покупает рабочие часы, а у кого именно — уже не так важно.

В сетевой экономике гибкость эволюционировала в форму фрактализации работы. <…> Работник больше не существует как человек. Он или она просто взаимозаменяемые производители микрофрагментов значения, которые входят в постоянный поток Сети. Капитал уже не платит работнику за то, чтобы его эксплуатировать в течение длительного времени. Зарплата больше не покрывает весь спектр экономических потребностей работника. <…> Рабочее время разделено на клетки времени. Эти клетки продаются в Сети, и предприятия могут покупать столько, сколько нужно, без каких-либо обязательств по социальной защите работника.

Франко «Бифо» Берарди

Фриланс — это режим работы по нестандартному контракту, когда работник продает только определенное количество часов или определенный результат. Такая форма трудовых отношений стала популярной с развитием технологий связи, которые позволяют сторонам сотрудничать, не встречаясь лично. В ЕС, например, 14 % от всех работников — фрилансеры. Многим, действительно, удобно работать из дома или в путешествии. После пандемии многие европейские работники не захотели возвращаться в офисы. Опрос в Нидерландах показал, что фрилансеры испытывают меньше давления и стресса, чем офисные сотрудники, а в Британии — что фрилансеры больше удовлетворены своим досугом.

Однако эксплуатация от этого никуда не исчезает, а, наоборот, распространяется на все время фрилансера, даже на сон. Он должен самостоятельно выполнять функции управления и постановки задач самому себе, распределять рабочую нагрузку и поддерживать здоровье на оптимальном для работы уровне. В результате многие фрилансеры работают ненормированное количество часов или ночью, из-за чего страдают их социальные связи и здоровье. При этом если традиционные трудовые договоры, отвоеванные в эпоху индустриализации, обязывали работодателя покрывать медицинскую страховку работника или возмещать вред от производства, то в современной гибкой экономике все эти риски и затраты ложатся на плечи фрилансера.

Многие самозанятые работники находят клиентов на цифровых платформах-агрегаторах. В социальных науках эту тенденцию называют уберизацией труда. Платформы, которые ничего не производят, а выступают посредниками между покупателями и продавцами услуг, становятся самыми сильными игроками на рынке труда. Их бизнес-модель основана на сетевом эффекте: чем больше у них продавцов, тем больше и покупателей.

Дизайнер, водитель такси и доставщик пиццы вынуждены пользоваться платформами и отдавать им часть своего заработка просто потому, что другие способы поиска клиентов оказываются вытеснены. В итоге именно платформы становятся фактическим работодателем — с той разницей, что у них нет перед своими работниками вообще никаких обязательств. Исполнители заданий на платформах Freelance, FL, Upwork, Kwork и прочих вынуждены платить практически за любое действие на платформе: за публикацию профиля на первых страницах поиска, за возможность откликаться на любое количество предложений, за вывод оплаты с платформы. Начать с нуля на такой платформе настолько сложно, что некоторые фрилансеры готовы платить за фальшивые отзывы клиентов, чтобы повысить рейтинг своего профиля и смочь получить заказ. Отдельная проблема — мошенничество со стороны заказчиков или просто неоплаченные заказы.

Правила работы платформ обычно непрозрачны, а их ответственность перед пользователями практически отсутствует. Например, платформа Roblox, где можно создавать собственные игры, получает огромную прибыль от игр, которые придумывают дети. Авторы же получают только 25 % прибыли от игры. А минимальная сумма, которую можно перевести в реальные доллары и вывести равна 1 000 долларов (обычно на таких платформах вывод доступен начиная с 10 или хотя бы со 100 долларов).

В 2022 году половина американских детей пользовалась этой платформой, а половина создателей игр была младше 13 лет. Работа над игрой никак не регулируется, и многие дети оказывались в условиях, где их эксплуатировали или запугивали более старшие «коллеги». Свобода действий на платформе оказалась привлекательной для педофилов: 13 000 жалоб зарегистрировали только за 2023 год. Издание Bloomberg обнаружило специальные чаты, где педофилы обсуждают успешные тактики охоты за детьми на Roblox. А в 2023 году на компанию подали коллективный иск: она позволяла вовлекать детей в онлайн-казино, где ставки делались в робаксах — валюте платформы Roblox.

Слово «платформа», хоть и очень часто используется, не совсем точное, потому что оно внушает иллюзию плоскости и одинаковой видимости всех игроков. Это далеко не так, и основной доход платформ состоит в том, чтобы брать оплату за более видимые позиции. Кроме того, платформы получают привилегированный доступ к данным о продавцах и покупателях, которые ими пользуются. И эти данные обеспечивают их главное конкурентное преимущество, которое экспоненциально ускоряет процесс их превращения в монополии.

Предоставляя людям цифровое пространство для взаимодействия, платформы оказываются в положении, позволяющем им извлекать данные из анализа природных процессов (погодные условия, урожайные циклы и проч.), производственных процессов (линии сборки, непрерывное потоковое производство и проч.), а также наблюдения за действиями других компаний и пользователей (переходы по разделам сайтов, пользовательские данные и пр.). В отношении данных это инструмент добычи.

Ник Срничек. «Капитализм платформ»

В обществе, где каждый человек — предприниматель, кажется, уже не осталось места для разговора о противодействии классов. Между Илоном Маском и любым другим человеком различие якобы только в том, насколько успешно каждый из них вложил свой человеческий капитал. Но такая оптика обманчива. Вместо заводского трудяги типичный рабочий теперь — это скорее сотрудник кол-центра или курьер онлайн-магазина. Но это все еще рабочий, который вынужден продавать часы своей жизни, чтобы заработать на еду и крышу над головой. Его интересы все так же противоположны интересам капиталиста, который стремится сократить свои расходы на труд и производство, чтобы увеличить прибыль.

Влияние глобальных корпораций (крупного капитала) с 1980 года постоянно росло, что позволило им пролоббировать снижение среднего налога на корпоративную прибыль с 40 до 24 %. То есть прибыль стала хуже распределяться и все сильнее концентрироваться в руках меньшинства. Одновременно количество работников, участвующих в профсоюзах и трудовых организациях, в среднем по Европе упало на 28 %. Если представить современную экономику как конфликт труда и капитала, то можно увидеть, что мировая экономика находится в точке, где у капитала значительный перевес во власти в сравнении с трудящимися людьми.

По мере проникновения финансовой логики во все процессы производства собственники капитала стараются минимизировать риски и взять под свой контроль как можно больше процессов. Поэтому они охотнее вкладывают в развитие технологий, а не в обучение работников и улучшение условий труда.

Экономистка из Университета Массачусетса Леноре Палладино посчитала, что в 1972 году оплата труда в американских компаниях составляла одну пятую часть от всех расходов, а теперь составляет только одну десятую. В то же время расходы на выплаты акционерам удвоились. Самый динамичный сектор экономики, цифровые технологии, отличается тем, что может производить больше прибыли, нанимая меньше людей. В попытках сократить расходы на труд технологические гиганты автоматизируют или переводят на аутсорс все, что могут. Apple нанимает напрямую только 4 % своих работников, остальные — временные контрактники. И это притом, что в 2023-м и 2024-м большие технологические компании провели несколько волн массовых увольнений. Даже в развитых странах работа становится менее стабильной и покрывает меньше расходов (тот самый кризис стоимости жизни). А в странах с низким доходом становится меньше рабочих мест, которые позволяют выйти из бедности.

Несмотря на низкий уровень глобальной безработицы (5 %), отчет Всемирной организации труда призывает смотреть глубже. Эта цифра обманчиво скрывает структурные неравенства и недостаток качественных рабочих мест (обеспечивающих предсказуемый доход, достаточный для покрытия базовых нужд), особенно на Глобальном Юге. Когда авторы писали отчет, глобальный индекс неопределенности экономической политики был ниже уровня 2020 года. Но сейчас, после победы Дональда Трампа на выборах в США, он побил исторический максимум.

Отсутствие определенности, стабильности, предсказуемости — основные отличия условий современного работающего человека от пролетариев, которых описывал Маркс.

Классик французской социологии Пьер Бурдьё назвал современный рабочий класс прекариатом, от английского слова precarious — «ненадежный, временный». Британский социолог Гай Стэндинг развил это понятие в книге 2011 года «Прекариат: новый опасный класс». «Прекариат отличает статус, который не дает ни возможности карьерного роста, ни чувства надежной профессиональной принадлежности и почти не дает прав на получение государственных и производственных пособий и льгот, на которые могли по праву рассчитывать те, кто относил себя к промышленному пролетариату», — писал Стэндинг. Автор указывает, что бóльшую часть прекариата составляют мигранты, молодежь и женщины, то есть и так незащищенные группы.

Прекарии живут в постоянной тревоге потерять заработок. Они не могут позволить себе заболеть, потому что, во-первых, медицина и лекарства становятся все дороже, а во-вторых, потеря рабочих дней или отклоненные заказы могут сказаться на их дальнейшей возможности найти клиентов. Если прекарии еще и мигранты без семьи или крепкого сообщества, то от наличия хоть какого-то контракта может зависеть легальность их пребывания в стране. А кроме всего этого, в отличие от пролетариев, прекарии разобщены. Они не видят друг друга как часть рабочего коллектива или профессионального сообщества. Это не только приводит к психологическому отчуждению, но и угрожает демократии.

Стэндинг предупреждал, что неолиберальные практики коммерциализации всего от личной жизни до политики рискуют привести уставший от давления и тревоги прекариат к фашистским популистам: «Прекариат затронет поднимающаяся волна неофашизма и сокращение социального государства. В настоящее время он не может этому противостоять. Те, кого общественная и экономическая ситуация загнала в прекариат, стали политически инфантильными. Из-за их нестабильности и незащищенности их легко заманить, и они охотно поддержат популистские и авторитарные действия в отношении тех, на кого им укажут как на угрозу».

Чтобы противостоять этой тенденции, Стэндинг призывает прекариат стать «классом для себя», сформулировать общий утопический проект и не обращать внимания, насколько нереальным он может казаться. Раз у сторонников неолиберальных идей получилось прийти от кружка маргиналов к глобальной гегемонии, то это может получиться и у более прогрессивных людей.

Литература