Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой

Мы продолжаем публиковать на Perito серию материалов об этнической идентичности и вместе с героями размышляем, что значит принадлежность к той или иной культурной общности. Больше колонок — в разделе «Идентичность».

Дисклеймер: Эта колонка была написана до нападения ХАМАС на Израиль и начала новой войны.

В 11 лет я крутилась на даче у зеркала и спрашивала двоюродную сестру, на кого я похожа. «Может, на француженку?» — «Нет», — ответила сестра. Я продолжила спорить: «Ну, я же точно не русская. Посмотри на этот нос». Сестра окинула меня серьезным взглядом и ответила: «Э., мы евреи». Кажется, мне забыли об этом сказать.

Я хочу сохранить анонимность, поэтому буду называть себя Э. Я родилась в Киеве и выросла в Москве. Последние 10 лет я занимаюсь журналистикой и активизмом. О своей идентичности я начала задумываться задолго до войны.

До моего подросткового возраста дома почти не говорили о наших корнях. Все родственники со стороны отца были из Украины. Дед, классический представитель советской номенклатуры, работал в сфере энергетики. Он стремительно продвинулся по партийной линии в 1960–1970-е — из Днепра через Киев и Тольятти в Москву. По пути родился папа. Мама же выросла в Подмосковье в антисоветской семье, которую в 1920–1930-х преследовали власти. Я до сих пор удивляюсь, как им дали пожениться.

Мы долго жили с родителями отца. Дед говорил на украинском, а папа шутил на суржике. К нам заезжали тетушки и бабушки из Днепра, Киева, Львова, Хмельницкого. На лето меня отправляли в Киев и Крым. Я уезжала домой с запасом лимонада «Живчик» для себя и салом для папы. Тему этничности родные старательно избегали. Иногда за застольями и в гостях я слышала слово «хохлы». Чаще всего отец называл «хохлом» сам себя.

В моей жизни это слово появилось в младшей школе. После лета в Украине я возвращалась в Подмосковье загорелой, кудрявой и очень сильно шокающей. Вместе с украинско-еврейской фамилией это не могло не привлечь внимания одноклассников. Не было клички или прозвища, меня просто называли по фамилии и гоготали. Намного сильнее в школе оскорбляли детей с Кавказа, татар и корейцев. И чаще всего проводниками ксенофобии, в том числе и в мой адрес, были учителя. Пару раз учительница истории называла меня «жидовкой». Она же говорила всем «недостаточно славянам», что пятерку по российской истории они никогда не получат. Была и легкая экзотизация. В 19–20 лет я иногда слышала от парней про их «фетиш на большепопых евреечек». Тогда мне было смешно. Сейчас стало противно.

Бабушка Люда со стороны мамы была первой, к кому я в 11 лет пошла расспрашивать про еврейство. Бабушка родилась в Москве в начале войны и росла без отца, он пропал без вести в 1942 году. Ее мать Ева была очень тихой и замкнутой женщиной, сиротой. После смерти родителей ее забрала богатая еврейская семья, жившая в центре Москвы. Там прабабушка с 12 лет помогала по хозяйству.

Мне очень жаль, что мы с Людой мало говорили о семье. Она внезапно умерла, когда мне было 14 лет. Бабушка была невероятной женщиной. Маленькая, юркая, черноволосая, с короткой стрижкой и огромными темно-синими глазами, она работала чертежницей в разных бюро и одна растила мою мать. Летом Люда наворачивала километры по лесу на велосипеде, а зимой превращалась в инструкторшу по лыжам. Бабушка часто вспоминала, как они с подругами привозили из Польши жвачку и конфеты, пряча их в лыжных ботинках, и как дружили со словаками. У нее был миллион историй. Люда рассказывала про автостоп в кузове с арбузами и дикие литовские пляжи, про то, как ее из-за стрижки путали с мальчиком-подростком и про посиделки в «еврейской конторке» (так она называла свою работу), как чуть не утонула во время сплава по реке и как отбивалась от насильника в электричке, про тайный ящик в шкафу, где хранились перепечатки запрещенной литературы. В детстве я любила приезжать к Люде в Подмосковье, нам было весело. Мы гуляли по лесу и купались с бабушкиными друзьями в карьере, смотрели сериал «Клон» и клипы Мадонны, ходили в гости и пекли пирожки.

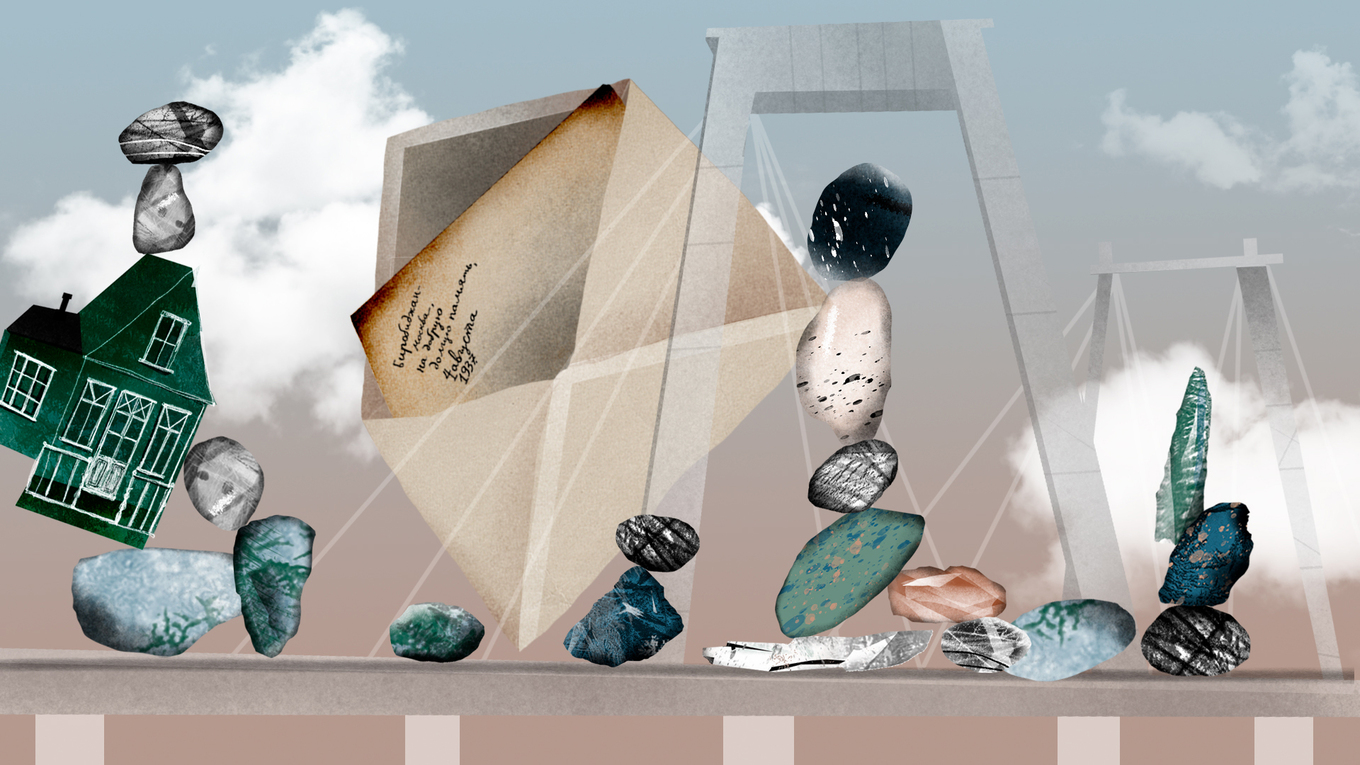

После перестройки бабушка ударилась в нью-эйдж. Она не принадлежала ни к одному религиозному объединению, а сама намешала себе интересный набор из бытовой магии, восточных целительств, «тонкого мира» и осознанных сновидений. С возрастом я поняла, что для Люды это был способ справиться с потрясениями 1990-х годов. В детстве меня завораживала магическая атмосфера бабушкиного дома: множество книг, коллекция камней, менора на старом пианино и кроваво-красная герань на всех подоконниках. Думаю, любовь к своего рода терапевтичной эзотерике передалась мне от нее.

Казалось, что я могу поговорить с Людой обо всем — обо всем, кроме ее семьи. Бабушка очень осторожно рассказывала о своем отце, Петре Иосифовиче. Родился, пожил, пропал без вести на войне. «Наверное, был евреем». Я знала, что у Люды была старшая сестра Тамара, которая умерла в младенчестве, и что после войны прабабушке Еве везде мерещился дед. После ее смерти мы нашли среди фотографий и документов папку с газетными вырезками, в которых упоминались немногочисленные тезки прадеда.

Только годам к шестнадцати мне удалось вытрясти из своих родителей хоть какую-то информацию о наших корнях. Со стороны папы все было просто: часть из еврейского села на границе с Польшей и Беларусью, другая часть из Новомосковска. Это небольшой город в 30 километрах от Днепра, в нем исторически жило много евреев, а в период немецкой оккупации было гетто.

С маминой родней было сложнее. Ниточки терялись и обрывались, а воспоминания оставшихся родственников или противоречили друг другу, или постепенно стирались. Я не понимала, как можно настолько беспечно относиться к собственной памяти.

Мое расследование началось с мамы: она была самой молодой носительницей семейной истории. В ее семье, действительно, очень мало говорили о довоенном времени. Ева изредка вспоминала знакомство с Петром и их комнатку на Арбате, в которой они жили первое время. Большую часть информации мама узнала от сестер моего прадеда тети Любы и тети Поли.

По версии Любы, они жили на юго-западной окраине Тульской области и в 1920-х были раскулачены. Шесть человек якобы посадили на поезд в Сибирь, но на пересадке в Москве им удалось сбежать. Прадед, его родители, брат и две маленькие сестры поселились в четырех комнатах во 2-м Обыденском переулке, в шаге от храма Христа Спасителя. В этом доме, по рассказам, жили родственники прапрабабушки Анны. Тетя Поля, самая младшая из сестер, говорила иначе: были не кулаками, а обычными рабочими, попали под горячую руку и бежали в Москву.

Так начались наши путешествия по архивам. Мы быстро доказали еврейство, хотя для меня это было второстепенной задачей, а важнее было узнать, что пережили родные. Из Тульской области нам пришел ответ, что деревни, о которой говорила тетя Поля, никогда не существовало, а в селе из воспоминаний Любы нет ни одного упоминания нашей семьи и ни одного совпадения по именам и датам рождения. Зато в самой Туле нашлась запись о рождении Поли. Данные ее родителей, имена и годы рождения, совпадали, но была указана другая фамилия, а в месте проживания значился Киев. С этого момента я стала одержима историей семьи.

Мама тоже вспоминала все больше деталей. Какие присказки и поговорки звучали на семейных праздниках, что носили и ели, кто где работал и в какой манере говорил. К 50 годам мама поняла, что ее родственники играли с именами: в семье они всегда были Йосей, Полей, Адей, на людях — Осипом, Прасковьей, Геннадием. Так мы пришли к выводу, что, помимо имен, родные изменили фамилию, и люди из тульского реестра — это они.

И самое главное — мама вспомнила, что дед был в заключении.

О том, что Петр Иосифович сидел, в семье знали далеко не все. В начале 1930-х прадед пошел работать на авиазавод, там он встретился с бабушкой Евой. Примерно в 1936-м Петра арестовали. Прабабушка рассказывала маме, что возила ему передачки «в страшное место под Подольском». Вряд ли он сидел в Бутове, скорее в одном из трудовых лагерей за Подольском. По воспоминаниям родни, деда забрали то ли по экономической статье, то ли по политической. Прабабушку Еву и родителей Петра переселили из столицы в далекий подмосковный поселок по Александровскому направлению. Сестры остались жить на Кропоткинской.

Что было дальше, до сих пор остается для меня загадкой. В семейных архивах есть только одно письмо от деда и фотография-открытка из Биробиджана. На фото он выглядит измученным и уставшим, рядом с ним сидят такие же работяги, на обороте надпись: «Биробиджан — Москва, 4 августа 1937 года. Сестре Любе на добрую долгую память. Петя». Письмо тоже было адресовано сестре и не содержало никаких подробностей о судьбе прадедушки. Мама подозревает, что ее бабушка уничтожила все письма от деда, поэтому остались только письма к сестре. Что с ним случилось? Была ли Еврейская автономная область наказанием? Или дед сам поехал туда после заключения? Что он там делал? Ответов на эти вопросы у меня до сих пор нет.

В конце 1930-х дед вернулся в Подмосковье. Он работал на фабрике пианино в поселке Правда, в Москву его не пускали. В 1941 году Петра призвали на войну, письма от него перестали приходить через полгода. Предположительно, зимой 1942-го он погиб в Долине смерти.

С конца 1941 по июль 1942 года у деревни Мясной Бор Новгородской области шли ожесточенные бои с немецкой армией. По примерным подсчетам, в ходе операции погибли более 300 тысяч советских солдат. До сих пор в районе Долины смерти ищут незахороненных солдат. Сюда же приезжают «черные археологи» в поисках оружия и других ценных предметов военного времени.

С подросткового возраста я не теряла надежды разгадать эту загадку: откуда часть моей семьи и что они пережили. Я чувствовала себя пазлом, в котором не хватает деталей. Вторжение России в Украину окончательно разрушило эту мозаику и загнало меня в состояние, где я живу в трех плоскостях: российской, украинской и эмигрантской.

С Украиной связана огромная часть моей жизни. Я проводила там не только летние школьные каникулы. В Киеве живет моя первая любовь и мои старые друзья, на Подоле стоит дом, в котором мы с моим бывшим мужем-украинцем снимали маленькую студию, когда решили перебраться в Украину, за КПИ — редакция, в которой я работала, на старом Лычаковском кладбище во Львове похоронены прадеды со стороны отца. Мне часто снится Рыбальский мост через Днепр, на котором мы с друзьями проводили вечера, когда нам было по 16 лет. Во сне я наблюдаю за ракетами, которые взрываются над Киевом. Для моих друзей это не сон.

В России воспоминаний не меньше: зеленый двор в Подмосковье, покосившаяся старая дача в сосновом лесу, любимое место у шлюзов на Яузе, журфак, секретные концерты, первые музыкальные группы и первые редакции, пять съемных квартир, Финский залив, поезд Москва — Нижний Новгород и многое другое. Сейчас с Москвой меня связывают три человека и приступы тоски по дому, которого теперь нет.

Я никогда не думала об эмиграции, поэтому не пошла за израильским паспортом, хотя у меня теплые чувства к Тель-Авиву и израильтянам, но не к властям страны. Я всегда хотела жить на два города, Москву и Киев. Теперь я не могу вернуться ни в один из них. Мне стыдно жаловаться на то, что российская армия отобрала у меня Киев, — у украинцев она отобрала жизнь, дом, родных, работу. Мне стыдно говорить и о том, что российские власти отобрали у меня Москву: я не в заключении, хотя была сильная вероятность пойти по стопам прадеда.

Больше года я живу в Европе и, как и у большинства политических беженцев, вопрос «Откуда ты?» вызывает у меня много эмоций. В отличие от некоторых уехавших россиян мне не стыдно за то, что я выросла в Москве. Чаще всего я в замешательстве и не знаю, как ответить. «Еврейка, родившаяся в Киеве и выросшая в Москве», «гражданка России» или «no border, no nations»? Кажется, ни один ответ не будет до конца полным. Мне интересно, как бы на этот вопрос ответили бабушка Люда и прадед Петр.

Несколько месяцев назад я нашла в немецких архивах своего двоюродного прадедушку со стороны отца. Он прошел Дахау, выжил и вернулся в Украину. Его детям и внукам идентифицировать себя украинцами, видимо, было спокойнее, чем евреями.