Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой

В раннем СССР ромские активисты, следуя официальной линии власти, считали свой народ отсталым и нуждающимся в перевоспитании. Они поддерживали советизацию и видели в ней путь к прогрессу. Но советскими людьми цыгане того времени так и не стали. Почему — разбирается историк Александра Левченко.

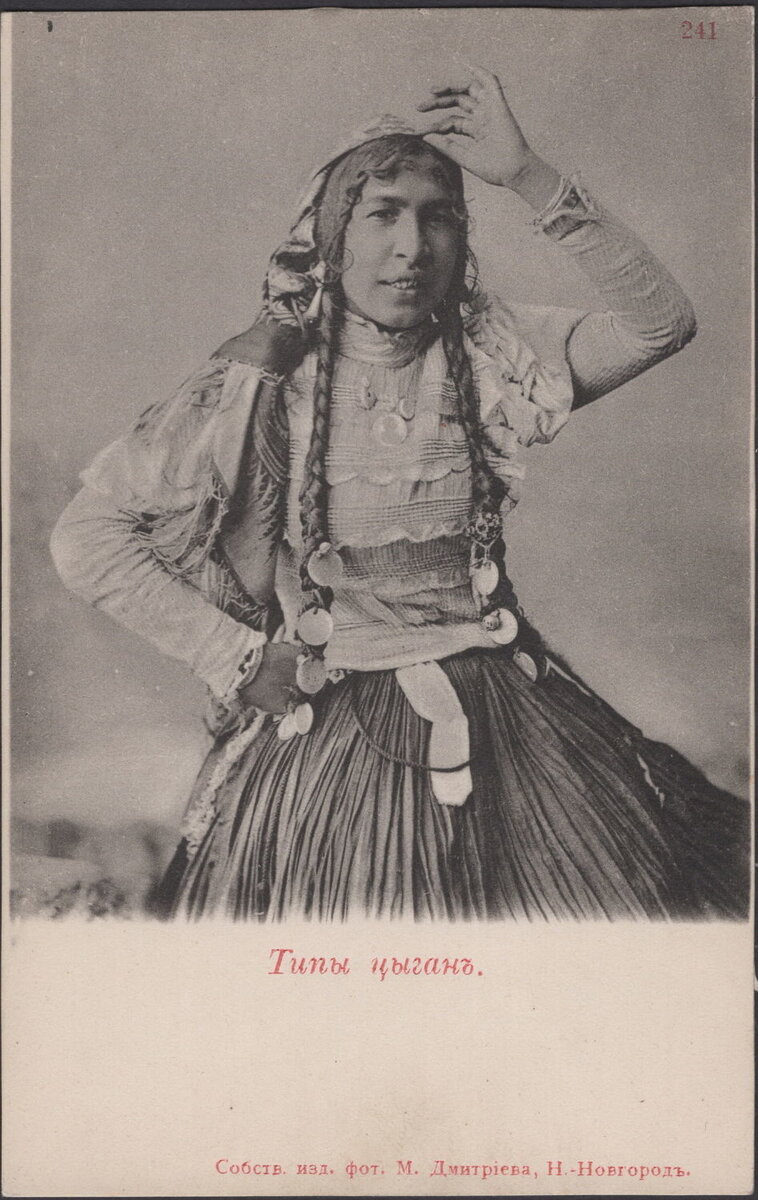

Дисклеймер. В этом тексте мы используем преимущественно самоназвание «рома», но в некоторых местах оставляем слово «цыгане», которое употребляли сами рома в Советском Союзе.

В советском художественном фильме 1935 года «Последний табор» есть ключевая сцена, в которой ромский табор приходит к колхозу «Земля Советов» и поражается материальному изобилию колхозников. Одного из героев, Юдко, так завораживает сбор урожая, что он обхватывает связку пшеницы и присоединяется к жатве. Работается ему нелегко, ведь он никогда не знал «честного труда». Но председатель колхоза терпеливо учит его, и вскоре Юдко уже косит зерновые наравне с другими и радостно вытирает пот со лба.

«Последний табор» показывает, как часть цыганского табора перешла к коллективному труду. Эту трансформацию, по мнению руководителей государства, должны были пережить все рома на территории СССР. В советском обществе их представляли исключительно трудновоспитуемым и неисправимым народом. Кочевничество считалось чертой самых отсталых национальностей. В глазах власти рома, разобщенные и неграмотные, не имеющие «настоящей» работы, были противоположностью дисциплинированного советского человека.

В общинах рома существовала традиционная культура, хорошо сохранившаяся благодаря компактному проживанию. Они обучали друг друга ремеслу, траволечению, народной медицине, основам ветеринарии. Основание СССР ознаменовало появление совершенно нового общества и человека, обязанного работать не только на благо социализма, но и над самим собой. Многие рома откликнулись на этот призыв. В 1925 году ромские активисты при поддержке властей основали в Москве «Всероссийский союз цыган» (ВСЦ), нацеленный на «всестороннее развитие цыганского народа».

Союз появился на базе комсомольской ячейки, организованной музыкантом, драматургом и актером Иваном Ром-Лебедевым и его молодыми друзьями. Ром-Лебедев занимал должности секретаря союза и представителя московских цыган в Отделе национальностей ВЦИК.

Члены союза провозгласили себя «группой культурных, трудящихся цыган», намеренных перевоспитывать «отсталых» рома. В соответствии с курсом партии активисты признавали бескультурность своего народа и объясняли ее многовековым угнетением. Организация объявила, что в СССР рома впервые за их историю, полную преследований, перестали быть изгоями, получили право гражданства и возможность интегрироваться: «Как спящая красавица из сказки, цыганская нация была пробуждена из глубокого сна феей-Революцией».

Как рома жили до революции?

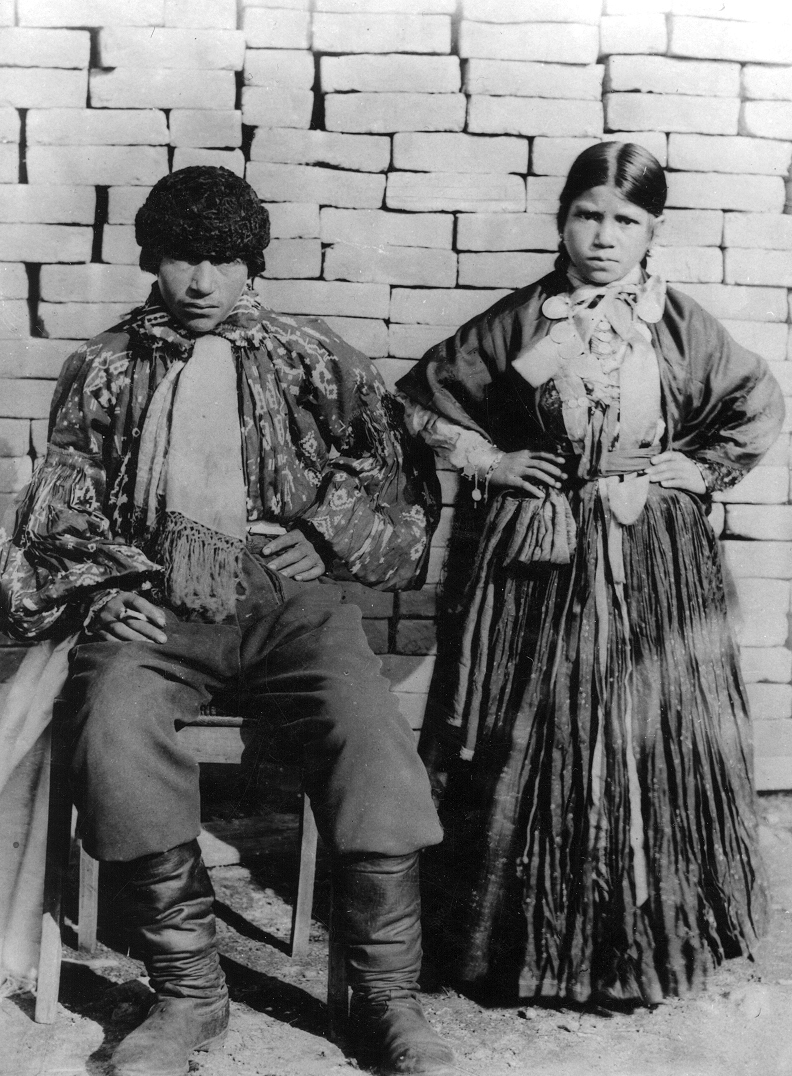

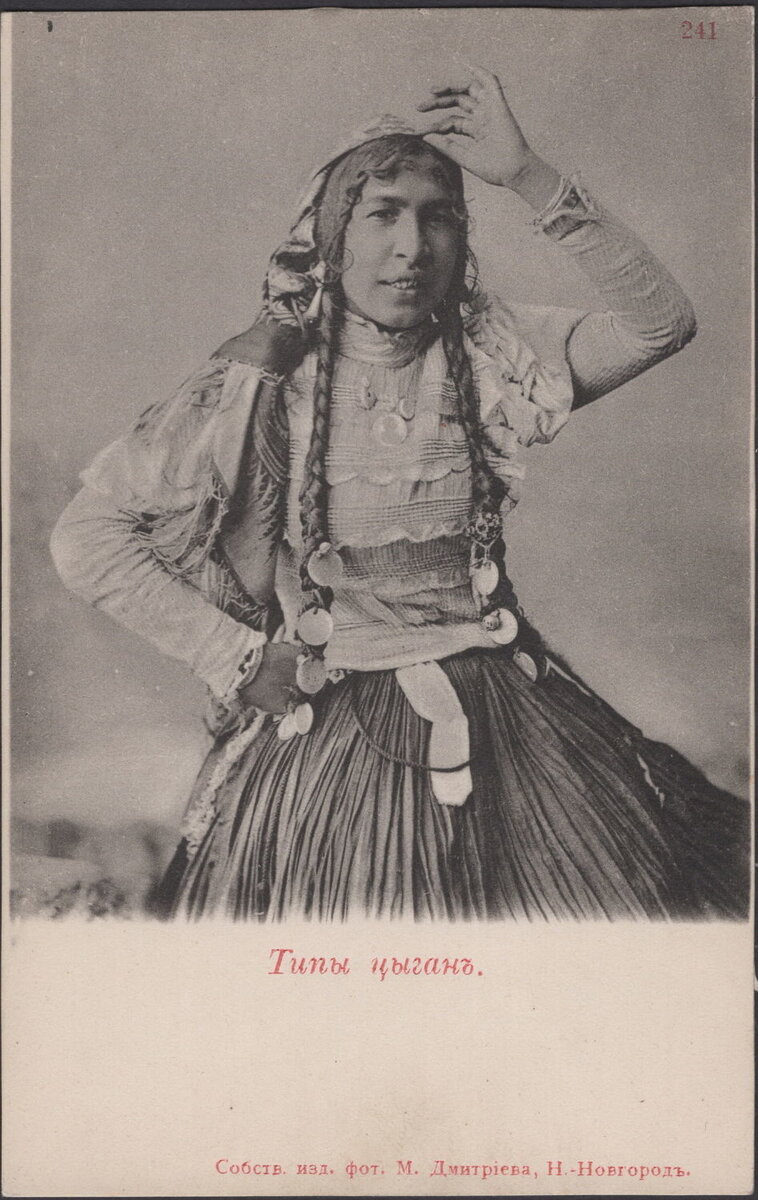

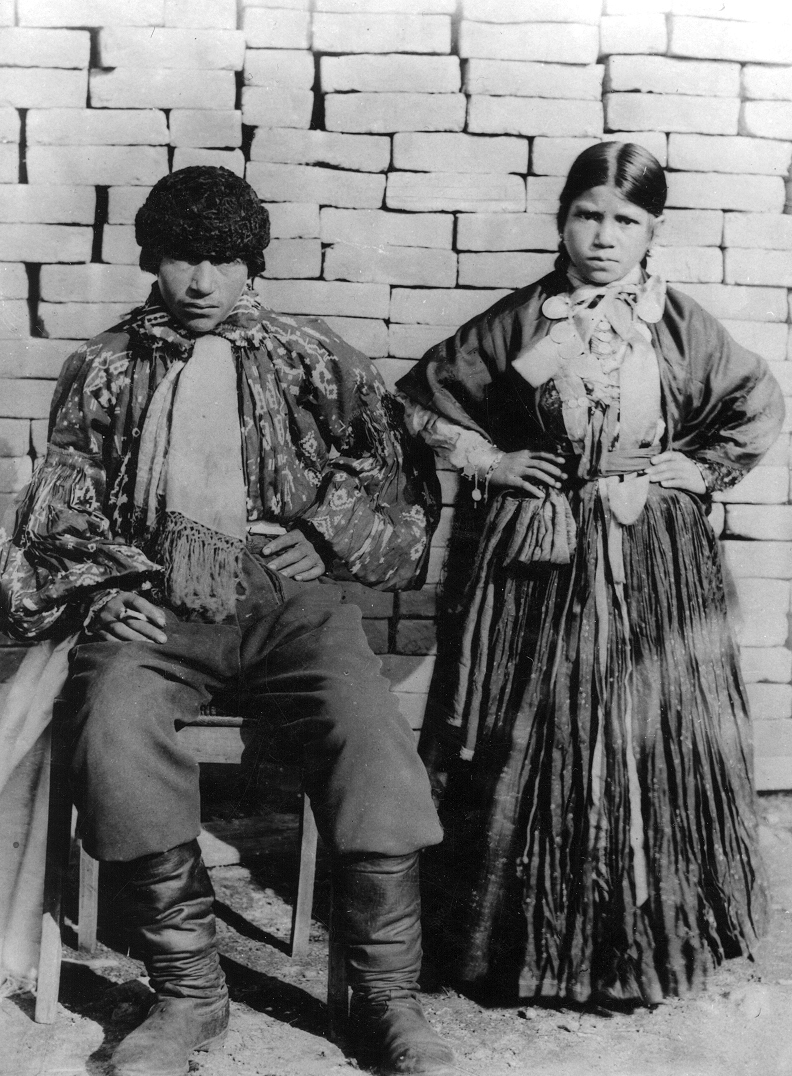

Кочевая жизнь определила традиционные занятия рома: это разведение лошадей, кузнечное ремесло и обработка металла. На временных стоянках рома занимались ремонтом железной утвари местных жителей и резьбой по дереву, гадали, выступали с животными, танцами и музыкой. Петербургские и московские рома участвовали в цыганских хорах.

В Российской империи цыган начали принуждать к оседлости. Если рома были прописаны в городских наемных квартирах, но постоянно находились в «неизвестной отлучке», их переводили в казенные селения, то есть делали государственными крестьянами. Александр Герцен во время своей ссылки в Вятке видел, как полиция выполняла указ отдавать всех цыган, годных к военной службе, в солдаты, а остальных отправлять на поселения. «Безумный указ, напоминающий библейские рассказы об избиениях и наказаниях целых пород».

Материалы Всероссийского союза цыган создавали образ ромских активистов как проповедников советской идеологии. Ромские публицисты активно писали о преимуществах нового строя и поддержке, которую он предоставлял, и использовали статус рома как национального меньшинства для участия в государственных проектах. Подчеркивая отсталость своего народа, они формировали образ рома как сообщества, которое особенно успешно осваивает возможности, данные советской властью.

Активисты считали, что важнее всего было устранить безграмотность. Вторя Владимиру Ленину, они утверждали, что «безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо обучить азбуке, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки». На школьное образование возлагались большие надежды; коммунисты рассчитывали, что дети будут оказывать влияние на взрослых.

В 1926 году Московский отдел народного образования совместно с Союзом цыган организовал первые школы рома в Краснопресненском районе Москвы. Этот район был ромским с 1812 года, когда в нем поселились бывшие участники хора графа Алексея Орлова-Чесменского. За 1920–1930-е годы было создано несколько ромских школ, чаще всего это были секции в существующих учебных заведениях. В 1931 году в них училось 150 детей (всего в Москве жили около двух тысяч рома). Обучение проходило на цыганском языке.

Субэтносы и языки

На территории СССР проживали различные субэтносы рома. Самые многочисленные — русские, или севернорусские, цыгане (включая сибирских цыган); сэрвы и влахи, мигрировавшие из румынскоговорящих областей; крымские цыгане, исповедующие ислам; кишиневцы (выходцы из Бессарабии); кэлдэрары (котляры) и ловари, пришедшие на территорию Российской империи в ходе большой кэлдэрарско-ловарской миграции в Европе в 1860-х годах — начале XX века.

Рома в России говорили на нескольких диалектах, которые существенно различались по грамматике, лексике и произношению. Основными из них были северно-русский (русские рома), стравошлаский (сэрвы и влахи), южная группа балканского диалекта (крымские рома) и нововлашский (кишиневцы, кэлдэрары и ловари).

В 1926–1927 годах языковед Максим Сергиевский при участии писателей Нины Дударовой и Николая Панкова разработал ромский алфавит и литературный язык на основе севернорусского диалекта.

Конец 1920-х — начало 1930-х годов было временем расцвета советской ромской культуры. В 1931 году в Москве открылся театр «Ромэн». Выпускались ромские газеты, литературные произведения, переводы классической русской и зарубежной литературы. В первом номере газеты «Романы зоря» (1927) председатель Всероссийского союза цыган Андрей Таранов призывал рома сделать так, чтобы слово «цыгане» перестало быть ругательством. Достичь этого, по его мнению, можно было только трудом вместе с гаджё — нецыганами.

Ромские активисты считали, что полноценное участие в коллективизации — лучший путь для рома, потерявших после революции традиционные источники дохода. Государство прикладывало большие усилия, чтобы привести рома к оседлости и занятию сельским хозяйством. В специальной инструкции от 11 июля 1928 года Наркомзем обязывал земельные органы на местах «направлять особые заботы на земельное устройство цыган, заявивших о желании перейти к занятию сельским хозяйством, и оказывать им в этом возможное содействие». Отдел национальностей ВЦИК строго указывал на необходимость всемерной популяризации идей перехода кочующих цыган к оседлому трудовому образу жизни и предлагал использовать для продвижения этой идеи «наиболее сознательных, передовых цыган-трудовиков».

Новым крестьянским артелям предоставляли не только землю, но и все необходимое для ведения хозяйства: инвентарь, лошадей и так далее. Но слаженной работы не получалось. Земля выделялась по остаточному принципу, местные сельсоветы препятствовали обустройству рома, им отказывались выдавать хлеб и отмечать трудодни. Кроме того, сами новоиспеченные крестьяне с наступлением весны снова отправлялись на кочевки.

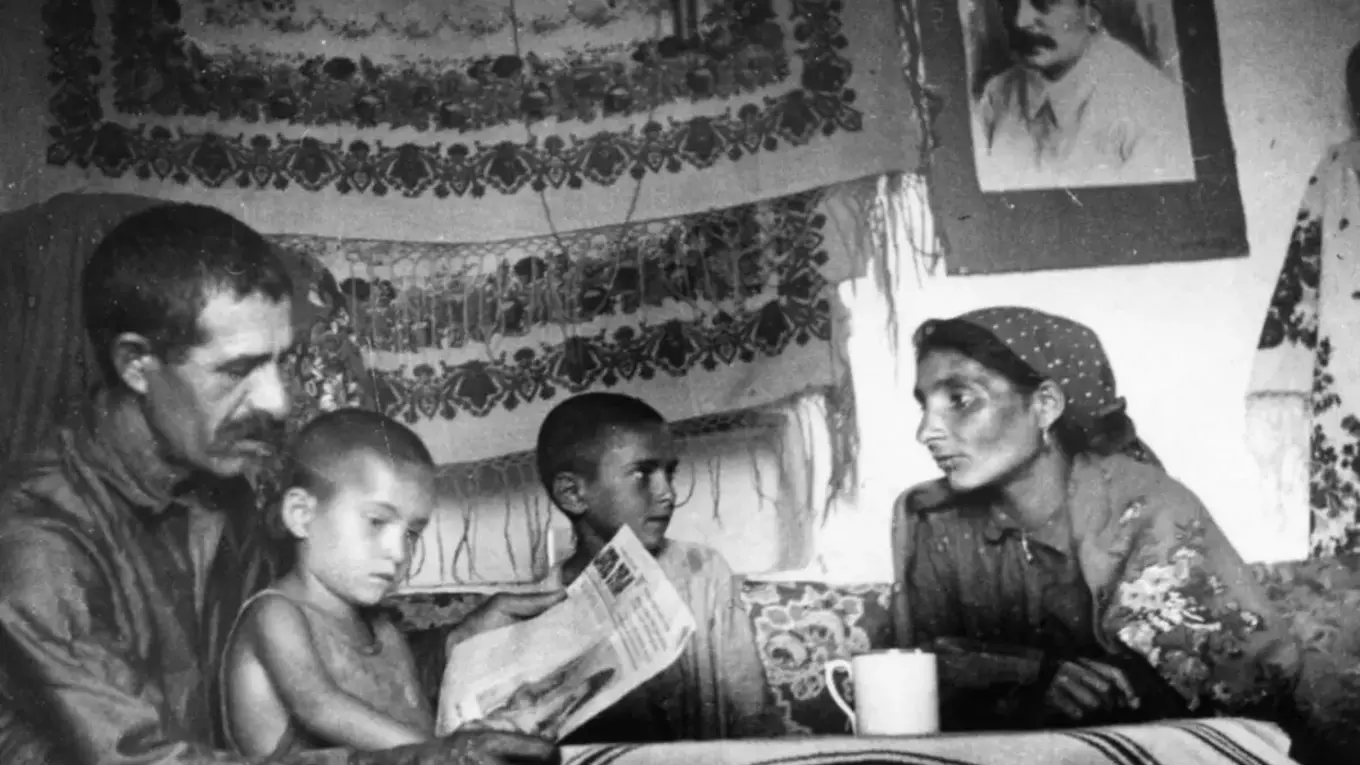

«Бытовое состояние колхозников также было оценено как неудовлетворительное: „В быту они живут очень некультурно, грязно, живут очень скученно, помногу. Сами они очень религиозные. Если бывают похороны, хоронят с попом. В избах у них у каждого иконы, так что поп ведет больше работу среди них, чем наши местные организации. Детучреждения не открыты, так как женщины не дают детей, боятся, что их у них увезут и не отдадут“. Отношения с местным населением у цыган также не сложились. Цыгане говорили Сташкиной, что не ходят поодиночке по улицам, так как местные могут их избить и делают все возможное, чтоб цыган выселить [3, c. 52]».

М. С. Каменских. «Вовлечение цыганского населения в колхозное строительство на Урале в конце 1920-х – 1930-е годы»

Власти раз за разом терпели неудачу. Как бы они ни предоставляли земли и лошадей (которые, к их сожалению, не «обобществлялись», а превращались в товар, и их меняли на рынке), рома уходили из колхозов и с предприятий, забирали детей из школ. И колхозы, и школы были организованы из рук вон плохо, местное население не хотело принимать цыганские семьи, а сами рома не хотели заниматься крестьянским трудом или работать на фабриках.

Коллективизация и индустриализации, действительно, мало сочетались с образом жизни рома: аполитичностью, национальной замкнутостью, строгими традициями и кочевничеством. Проблемой была и ромская предпринимательская этика. Они традиционно стремились к собственному делу и отрицательно относились к наемной работе: это считалось менее статусным.

Одна из особенностей ромской культуры — противопоставление себя другим национальностям и сообществам. Это отражают поговорки тех лет: «Ромэскэ ромэскиро, гаджёскэ гаджёскиро» («Цыгану — цыганово, нецыгану — нецыганово») или «Романо чаво, явроманэса чавэса, а на гаджёса» («Цыганский парень, будь цыганским парнем, а не нецыганом»). Для рома самое важное — сохранить традиции и уберечь их от внешнего влияния. В этих традициях особое место занимает магирипэн — система табу, в которой нечистыми считаются нижняя часть женского тела, женской одежды (юбка) и обувь, определенные виды пищи. Строгое разделение на мужское и женское распространяется на поведение (к женщине и ее одежде больше требований; публичное общение мужчин и женщин сводится к минимуму, если они не родственники), работу (организуются мужские и женские группы работников), жилище (выделяется «чистая» и «нечистая» часть дома, в которой хранятся менее «чистые» предметы женского хозяйства). Когда во время кочевья рома останавливались у водоема, воду для пищи брали самом в верхнем, чистом течении, а в самом нижнем мылись женщины.

При общении с рома советским институциям нужно было учитывать эти традиции, в противном случае колхозы и школьные классы оказывались пустыми. Например, задокументирован такой конфликт: на 8 Марта школа пригласила родителей из влашского сообщества, самого консервативного среди рома, живущих в России. На праздник пришли только женщины. На следующий день в школе остались лишь девочки, так как, по убеждению сообщества, присутствие женщин осквернило учебное заведение и мальчики не могли туда вернуться.

Активисты Союза цыган использовали подобные случаи как аргументы в пользу «модернизации» рома. Советские власти и ромские активисты, ориентированные на социальный прогресс, преувеличивали степень антисанитарии рома, выдавая ее за следствие их этнической отсталости. Предубеждение было сильным. Когда активисты решили организовать в Москве школы ликвидации безграмотности для взрослых рома, местный врач посоветовал отказаться от этой идеи. Он был убежден, что рома распространяют инфекционные болезни и их присутствие в школе грозит началом эпидемии.

В 1930-е годы советская власть свернула поддержку народов и перешла к репрессиям. Ситуацию усугубил голод и уязвимое положение жителей страны без документов. Кочевники рома не имели домов, следовательно и прописки, и получить удостоверения личности они не могли. В поисках средств к существованию таборы стекались к Москве. В 1933-м из Москвы и окрестностей их начали массово депортировать как нежелательный антисоциальный и деклассированный элемент. Депортировали в Томскую область, в село Евстигнеевка, примерно пять тысяч человек. Но они почти сразу разбежались, а все попытки создать из Евстегнеевки национальное цыганское село провалились.

В 1937 году облавы на ромские общины произошли в Тульской, Калининской, Рязанской, Калужской, Смоленской, Владимирской областях, в Беларуси, Молдове и Украине. На рома заводили политические дела, в которых часто подоплекой ареста была конфискация имущества. Репрессировали и целые артели. В 1943–1944 годах депортировали крымских рома. Несколько сообществ имели документы иностранных граждан, их депортировали как нежелательных иностранцев. Одновременно с этим закрывались национальные школы.

Автономия рома

Идея создания цыганской национальной территории впервые прозвучала в 1925 году от Всероссийского союза цыган: «Для сохранения вырождающихся национальных признаков цыганской массы… Союз предлагает отвести в южном крае территорию для поселения цыган…» В 1930-х активисты добивались создания цыганской автономии, направляя письма в ЦИК СССР и Сталину. Президиум ВЦИК отреагировал в 1932 году и обязал Наркомзем выделить район с целью землеустройства трудящихся цыган. Рассматривались территории на Северном Кавказе, в Поволжье, Сибири. В 1936 году Президиум ЦИК СССР принял постановление о трудоустройстве цыган, в котором говорилась не об автономии, а о «специальных районах». НКВД взял под контроль процесс их определения, но из-за репрессий и изменений национальной политики в 1937 году проект был свернут.

В конце 1930-х годов государственная кампания утвердила русский язык как символ революции, прогресса и социалистической модернизации. В 1937 году Сталин заявил, что Красная Армия превратилась в «современную Вавилонскую башню» и для ее эффективности все призывники должны владеть русским. Знание языка стало восприниматься как гражданский долг.

Прекращение национального образования в 1930-е годы и фактический запрет ромской культуры (после войны на ромском языке ничего не издавалось, не существовало общественных организаций, а театр «Ромэн» с 1941 года выступал только на русском) свели к минимуму взаимодействие рома с советской культурой. В отличие от многих других народов СССР, у рома не сформировалась прочная советская идентичность. Надежной стратегией оставалось следование пословице: «Ромэскэ ромэскиро, гаджёскэ гаджёскиро».

Пятого октября 1956 года был утвержден указ Президиума Верховного Совета СССР «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». «Некоторая часть цыган продолжает заниматься бродяжничеством, ведет паразитический образ жизни и нередко совершает преступления» — так обозначили проблему в документе, и для ее решения в числе прочего перешли к расселению рома «на постоянное место жительства». Совершеннолетние рома, которые «злостно уклонялись от общественно полезного труда», получали ссылку с исправительными работами на срок до пяти лет. Но гонения продолжались недолго. В справке паспортного отдела Главного управления милиции (ГУМ) МВД СССР, составленной 20 февраля 1959 года, сообщалось: «Из 95 цыган, привлеченных к ответственности органами милиции Российской Федерации, осуждено только восемь человек».

К концу советского периода рома все же стали меньше кочевать, многие обзавелись квартирами, где проводили каждую зиму, стали возникать цыганские поселки и районы. Но оседлость, вопреки ожиданиям чиновников раннего СССР, не сделала из рома советских людей. Даже сейчас они остаются, наверное, самым закрытым этническим сообществом в России.