Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой

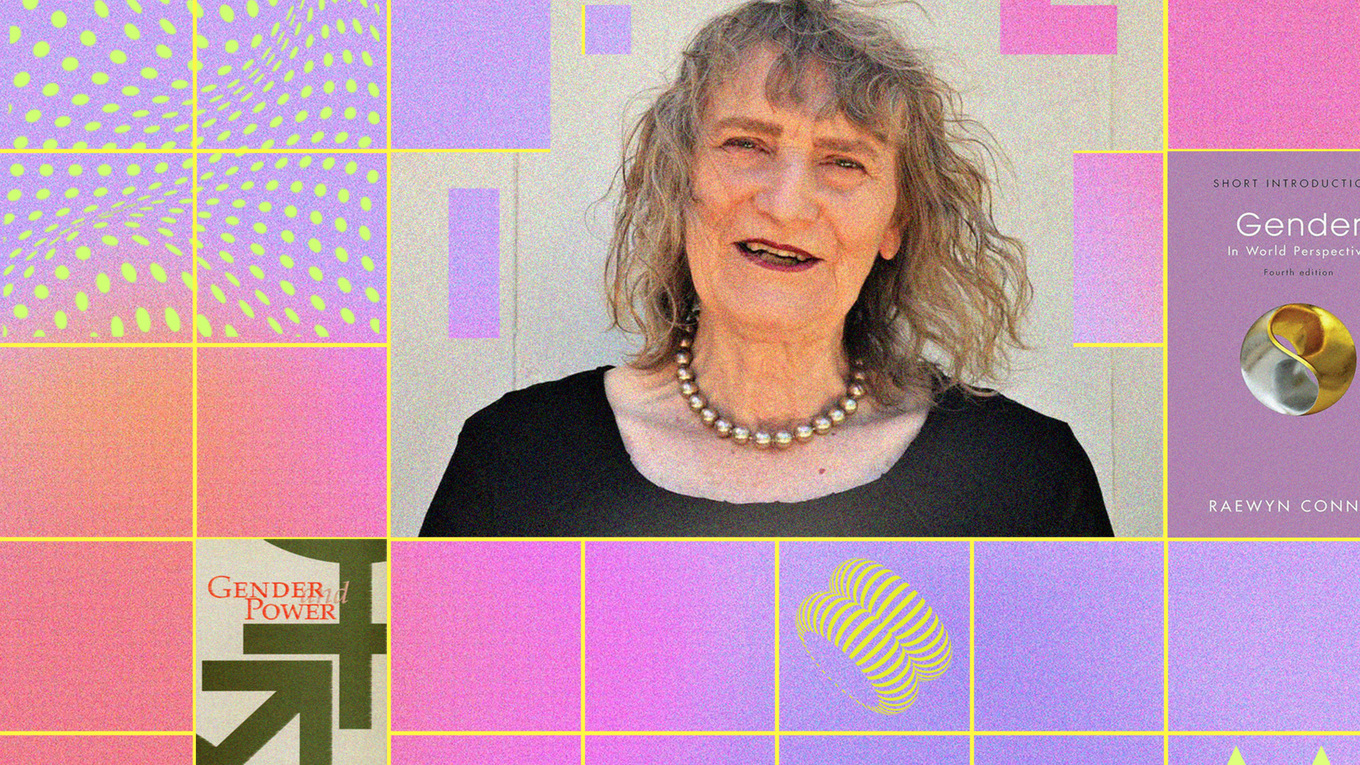

Рэйвин Коннелл — австралийская социологиня и профессорша Сиднейского университета. В России Коннелл известна в первую очередь как гендерная исследовательница благодаря переводу ее книги «Гендер и власть» на русский язык. Но второй значимый сегмент научной работы Коннелл — «южная теория» социологии в противовес «северной», доминирующей в глобальном академическом сообществе. Социолог Иван Кисленко поговорил с Рэйвин Коннелл об отношениях Севера и Юга, претензиях путинской России на антиколониальное лидерство и дискриминации в отношении российских ученых.

Интервью состоялось в апреле 2023 года и было актуализировано в октябре. Изначально текст вышел в журнале Current Sociology на английском языке. Мы публикуем сокращенную и отредактированную версию интервью в переводе автора.

В декабре 2022 года мы с коллегой решили перевести эссе «Why classical theory is classical?» Рэйвин Коннелл и ответ на эту работу Рэндалла Коллинза «A sociological guilt trip». Я пытался получить авторские права у одного из крупных издательских домов, чтобы опубликовать перевод в российском журнале, но они отклонили мою заявку из-за санкций, введенных против России и российских организаций. Позже я решил связаться с Рэйвин Коннелл напрямую, и мы договорились, что лучше перевести на русский язык другую статью — «Canon and сolonies: а global trajectory of sociology» («Каноны и колонии: глобальный путь развития социологии»), которая в итоге была опубликована в журнале «Социологическое обозрение».

Российская аудитория знает Рэйвин Коннелл как специалистку в области гендерных исследований. Несмотря на все репрессивные законы в России, в российской социологии существует влиятельная традиция исследования этой темы. Но в этом интервью я хочу сосредоточиться на другой стороне ее исследований: южной теории, которая до сих пор в основном отсутствует в учебных курсах (например, по социальной теории) и публичных обсуждениях (там, где они все еще возможны) в России. Я полагаю, что южная теория может помочь объяснить несколько важных проблем в производстве знания во время войны и имперской экспансии субалтерн-империи — России.

Давайте объясним нашим читателям, что такое южная теория.

«Южная теория» — очень широкий термин, предназначенный для привлечения внимания к разнообразию идей, концепций и способов анализа, пришедших из колониального и постколониального мира. Подобная интеллектуальная работа обычно игнорируется (или в значительной степени не представлена) в социальных и гуманитарных науках в большинстве университетских программ по всему миру.

«Южная теория» — это не название конкретной эпистемы, точки зрения или доктрины. Колониальный и постколониальный мир породил множество различных взглядов и идей, выраженных в самых разных формах и жанрах. О южной теории следует думать как о чрезвычайно богатом и разнообразном вкладе в человеческую мысль, рожденном в жестокой и беспокойной истории империй и колониализма, до сих пор обогащаемом многими мыслителями.

Южная теория могла бы объяснить, как поле глобального производства знания в социальных науках может измениться из-за войны в Украине. Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Я, например, находился в восьми тысячах километров от своего родного города, Белгорода, и ощущал происходящее как нечто совершенно сюрреалистичное. Можете ли вы вспомнить, как вы встретили новости о войне? Что вы сделали в первую очередь?

Я недавно переехала в новый дом, будучи вынужденной покинуть свое предыдущее жилище в связи с преклонным возрастом. Впервые я узнала о вторжении российских войск в Украину из постов в Твиттере, затем из новостей австралийского радио. Я была глубоко опечалена. Первое, что я сделала, — это обсудила новость с дочерью, которая хорошо разбирается в международных вопросах, и мы с некоторой тревогой поговорили о последствиях. Я следила за новостями о сосредоточении российских войск. Сначала я думала, что усиленная военная активность была просто попыткой путинского режима заставить украинские власти пойти на уступки, особенно в восточных регионах страны. Я была удивлена, когда началось настоящее вторжение. Меня также поразил тот факт, что это предсказал Байден. Получается, что у него более надежные источники информации, чем у меня!

Мне кажется, что Путин и его советники рассчитывали на легкую победу. Возможно, они помнили историю 1943–1944 годов, когда четыре фронта Красной армии, от которых ведет свою историю нынешняя российская армия, успешно продвигались по Украине во главе с танковыми армиями. Но они могли и не помнить о тех страшных потерях, которые понесла Красная армия, даже выигрывая в войне с фашистской Германией.

Повлияет ли война на дихотомию Север-Юг?

Мы должны думать о Севере и Юге как о сложной модели отношений, а не как о дихотомии между категориями. Я не думаю, что разделения, подобные линии Брандта, концептуально полезны больше, чем «черта бедности», с чем согласятся многие социологи. Эти термины являются первым приближением. Они могут быть полезны для начала анализа и, безусловно, полезны в журналистике. Но для более глубокого понимания нам необходимо изучить, как были созданы такие крупномасштабные социально-экономические различия, какие процессы поддерживали их и какова их современная динамика. Это работа для постколониальной социологии.

Здесь нет четких границ. К постколониальным странам относятся богатые (хотя и все больше страдающие от неравенства) государства, такие как Австралия, или страны с очень богатой элитой, такие как Индия и Бразилия, а также очень бедные страны. Последние, в свою очередь, могут быть очень густонаселенными, как Бангладеш, или очень маленькими, как тихоокеанские островные государства.

Глобальные отношения, на которые мы намекаем такими терминами, как «север» и «юг», всегда находятся в процессе изменения. Очевидно, что Китай стал крупной военной державой, безусловно сравнимой с Россией и, возможно, теперь даже более могущественной. США по-прежнему являются центром капиталистической мировой экономики и крупнейшей военной державой мира. Но контроль США над Латинской Америкой снизился, а политическая система США теперь сильно разделена и способна избрать некомпетентного президента из чисто партийных соображений, например Трампа. Концентрация богатства все больше перемещается в офшоры, поскольку финансовые институты становятся доминирующими в капитализме, а финансы перемещаются на транснациональные кредитные рынки, в налоговые гавани и другие неконвенциональные пространства.

Владимир Путин постоянно повторяет (или просто лжет), что Россия — лидер антиколониального мира, и критикует гегемонию Запада. Что вы думаете о таком злоупотреблении антиколониальной мыслью?

Да, нелепо видеть вторгающуюся имперскую державу в качестве лидера антиколониального движения. Тем не менее это не первый раз, когда такое заявление было сделано. Японский режим в 1940-х годах, пытаясь завоевать Китай и большую часть Юго-Восточной Азии, позиционировал себя лидером азиатского антиколониального движения. И, конечно же, японские вооруженные силы уничтожили колониальную власть Европы и США во Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Бирме и на Филиппинах. Они получили некоторую поддержку от антиколониальных политических лидеров, особенно индийского националиста Субхаса Чандра Боса. Но фактическим результатом стало появление империи в состоянии соперничества, а не деколонизация.

Политики в более бедных странах могут поддерживать эти претензии Путина из личных интересов, если они резонируют с их нарративами о собственной легитимации или если они рассчитывают получить некоторую помощь от России, притворившись союзниками. У России по-прежнему достаточно военной и экономической мощи, чтобы предложить помощь так, как она помогла жестокому режиму Асада в Сирии. Другие режимы могут рассматривать вторжение в Украину как эпизод знакомого соперничества великих держав. Они хорошо помнят жестокое вторжение США и оккупацию Ирака всего 20 лет назад и считают действия России сопоставимыми с ними.

Но низовые движения, стремящиеся к автономии для угнетенных сообществ или участвующие в построении альтернативной экономики, вряд ли посчитают какое-либо военное вторжение или контроль вкладом в деколонизацию. У Путина есть послужной список жестоких репрессий в Кавказском регионе. По мере приближения к украинской ситуации он сохранял у власти непопулярный и репрессивный белорусский режим. Это ни для кого не является секретом.

Что вы думаете о позиционировании России в качестве так называемой субалтерн-империи, имея в виду ее колониальный характер и одновременно зависимое положение от Глобального Севера? Как вы считаете, правильно ли применять термин «постсоциалистическая колониальность» к бывшим социалистическим странам и текущим процессам в социальных науках там?

Я думаю, что идея субалтерн-империи имеет определенную ценность. Российская империя, которой правили Романовы, на пике своего развития была одной из крупнейших империй в мире, которая росла за счет территориальной экспансии. Есть несколько ярких рассказов Толстого, действие которых происходит в южной части империи, и это одни из лучших изображений имперской экспансии, которые я когда-либо видела.

В ходе Гражданской войны в России большевистский режим получил контроль над большей частью империи Романовых. После распада СССР значительная часть старой имперской территории осталась в одном государстве-правопреемнике, а некоторые другие части старой империи находились под гегемонией или военным господством. Тем не менее экономический режим снова изменился с возвращением своего рода капитализма, определенной степени интеграции в международные рынки и новой зависимостью от экспорта нефти и газа. Все это не было простой колониальной зависимостью, поскольку российская индустриализация уже произошла, но экономическая и институциональная травма 1990-х годов явно была глубокой.

Можем ли мы назвать этот опыт или опыт стран бывшего Варшавского договора постсоциалистическим? Это будет зависеть от того, сможем ли мы назвать коммунистические режимы социалистическими. Сталинский режим в России и маоистский режим в Китае кажутся мне в основном военными диктатурами, а не социалистическими обществами. В движениях, породивших их, определенно были социалистические импульсы, поэтому они и существовали под красными флагами, но плановая экономика — это плановая экономика, а не кооперативное содружество. Так что я не очень удивлена, что контролируемые государством единицы такой экономики смогли превратиться в подобие капиталистических фирм — постепенно в Китае, начиная с 1980-х годов, и болезненно в России в 1990-х годах.

Я не решаюсь использовать термин «колониальность» для восточноевропейских стран или России в XXI веке. После 1989 года не было ни колониального завоевания, ни колониального государства, ни движения за независимость. Безусловно, была интеграция прежней плановой экономики в европейский капитализм, новые рынки для Microsoft и новые модели миграции. Аналогия кажется более близкой с такими случаями, как Греция, юг Италии, более бедные районы Испании и Британии, чем со старыми завоеванными или поселенческими колониями.

Как эта война повлияет на международную социологию? Изменит ли это распределение власти в дисциплине?

В долгосрочной перспективе последствия могут быть серьезными. Я слышала, что путинский режим пытается установить более жесткий политический контроль над российскими университетами. В настоящее время Республиканская партия США пытается ввести такой контроль над американскими университетами в тех штатах, где они имеют власть. Китайский режим, который, кажется, движется в сторону поддержки Путина, уже имеет серьезный политический контроль над китайскими университетами, особенно над элитными учреждениями. В настоящее время существует программа перераспределения ресурсов китайских университетов в сторону наук и технологий, дающих военную мощь. Социальные науки, скорее всего, проиграют от этого. Китайский режим ведет себя все более агрессивно в Восточной и Юго-Восточной Азии, и есть некоторые опасения, что это выльется во вторжение в Тайвань и возобновление претензий на территории в Южно-Китайском море (так называемая линия девяти пунктиров).

В такой обстановке на университеты многих стран может оказываться давление в сторону идеологического соответствия и более активного участия в военных приготовлениях. Мы видим это даже на примере такого небольшого игрока, как Австралия. Здесь правительство начинает наращивать военную мощь, и руководство некоторых университетов видит в этом возможности для финансирования и роста.

Война во Вьетнаме в 1960-х годах привела к растущей оппозиции внутри Соединенных Штатов. Многие молодые социологи радикализировались, превратившись в новых левых и студенческие движения, выступавшие против войны. Это активизировало критические течения в американской социологии на протяжении следующих десятилетий, включая социалистические, феминистские и антиколониальные взгляды.

Второй случай — это репрессии в Южной Америке, проводимые правыми военными режимами, пришедшими к власти в Бразилии, Уругвае, Аргентине и Чили в 1960-х и 1970-х годах и продолжавшимися вплоть до 1980-х годов. Эти жестокие режимы преследовали и не только сажали в тюрьму, но и пытали и убивали радикальных интеллектуалов. В случае с Аргентиной это назвали «грязной войной». Среди убитых или отправленных в ссылку были социологи. Был общий сдерживающий эффект: поскольку репрессии были явно «антикоммунистическими», любые написанные под влиянием марксизма труды или преподавание в области социальных наук, а также любая работа, которую можно было бы считать марксистской, вызывали подозрения. Тем не менее это была одна из самых творческих социальных идей в Латинской Америке.

Как вы считаете, разумно ли изолировать российские социальные науки и ученых от внешнего мира, независимо от их позиции по войне, и полностью прекратить научное сотрудничество с гражданами России?

Санкции могут быть эффективной стратегией в одних ситуациях и неэффективной в других. Особая форма санкций, «бойкот», сыграла роль в ирландской кампании за независимость от Британской империи в конце XIX и начале XX века. Бойкоты и санкции оказали влияние на делегитимацию режима апартеида в Южной Африке, режима, который пытался сохранить колониальную модель расистского господства в постколониальном мире. Академический бойкот Израиля, похоже, не оказывает положительного влияния на израильский режим, который в последнее время стал более конфронтационным и милитаристским, чем прежде.

Я сомневаюсь, что бойкот российской академической жизни, в том числе социальных наук, сильно повлияет на путинский режим в краткосрочной перспективе. Бойкот, способствующий изоляции, может даже помочь режиму установить контроль над российскими университетами. Насколько я понимаю, режим хочет укоренить представление, что Россия является отдельной цивилизацией, одновременно раздавая различным международным организациям статус «иностранных агентов».

В долгосрочной перспективе бойкот извне и увеличивающийся национализм изнутри должны подрывать доверие к глобальному сотрудничеству и обмену идеями как к пути в будущее.

Кажется, вы всегда интересовались главным образом гендерными исследованиями. Как вы пришли к южной теории?

У меня долгая исследовательская карьера, и я работала во многих областях: анализ классового неравенства, исследования в области образования (как в школах, так и в университетах), молодежи, сексуальности в условиях кризиса ВИЧ/СПИДа, изучения интеллектуалов, а также разнообразных гендерных проблем, где, как вы говорите, моя самая известная работа касается мужчин и маскулинности. Читатели найдут информацию о большей части моей работы на моем сайте.

Я родилась в Австралии во время конфликта, который мы называем Второй мировой войной (Великая Отечественная война на языке СССР). Современная Австралия — это колония поселенцев (settler colony), созданная на фоне британского вторжения на этот отдаленный континент, населенный древней аборигенной цивилизацией. Это вторжение началось больше двух столетий назад, примерно в то время, когда Российская империя завершила завоевание Сибири. Я достигла совершеннолетия во время войны США во Вьетнаме, в которой австралийское правительство приняло незначительное участие и, будучи студенткой, участвовала в массовых демонстрациях против этой войны. Так что вопросы империи и империализма постоянно окружали меня.

Как историк и социолог, я интересовалась историей социальных наук. Я давно поняла, что традиционные нарративы об истории социологии были серьезно искажены. Они сильно преувеличивали роль нескольких отцов-основателей и распространяли европоцентристскую историю, которая игнорировала социальную мысль в большинстве других частей света. Я опубликовала последовательную критику такого подхода в статье «Why is classical theory classical?» [«Почему классическая теория — классическая?». — Пер. ред.]. В 1990-х и начале 2000-х у меня была возможность путешествовать по многим регионам мира. Я сфокусировалась на сборе информации о социальной мысли времен колониализма и постколониального периода, в том числе на множестве впечатляющих работ, с которыми раньше не сталкивалась.

По прошествии многих лет я пришла к выводу, что у меня появился важный аргумент и увлекательная история для повествования. Это послужило толчком к написанию книги «Southern theory: the global dynamics of knowledge in social science» («Южная теория: глобальная динамика знания в социальной науке». — Пер. ред.]. Она предлагает критику мейнстримной социальной теории на Глобальном Севере и дает возможность познакомиться с нарративами интеллектуалов и их дебатами из пяти регионов мира за пределами Глобального Севера.

Я знаю, что южная теория тесно связана с гендерными исследованиями, и я недавно прочитал вашу работу «Gender theory as Southern theory» [«Гендерная теория как южная теория». — Пер. ред.]. Как вы видите эту взаимосвязь?

Источники, которые я использовала при написании книги «Южная теория», были сфокусированы на работах мужчин. Так обычно писались региональные интеллектуальные истории, и мне приходилось во многом полагаться на такие источники. Существует закономерная критика моей книги за то, что в ней недооцененена интеллектуальная работа женщин, их роль в антиколониальной борьбе и их вклад в развитие этого вопроса.

Поэтому в последующие годы я приложила усилия, чтобы больше узнать об истории женских движений и феминистской мысли в постколониальном мире. Я была очарована работами таких мыслителей, как Картини на Яве, Хелейет Саффиоти в Бразилии, Бина Агарвал в Индии (это если мы пытаемся очень быстро охватить целый век). Вы можете найти эти работы в таких статьях, как, например, «Rethinking gender from the south» [«Переосмысление гендера с юга». — Пер. ред.].

Интеллектуальная деятельность Глобального Юга может следовать и часто следует теориям и методологиям, разработанным на Глобальном Севере. Это то, что философ Паулин Хоунтонджи из Бенина назвал «экстраверсией» (extraversion). Это один из его самых заметных вкладов в размышления о глобальных моделях интеллектуальной работы. Экстраверсия также очень распространена и в моей стране.

Но мыслители постколониального мира также могут прокладывать новые пути и предлагать совсем другие концепции. Например, теперь мы хорошо знакомы с идеей интерсекциональности, когда две формы неравенства пересекаются друг с другом. Индийский историк Ума Чакраварти (Chakrovarti, 2003) предложила по-другому посмотреть на вопрос пола и касты. Она предположила, что каста на самом деле представляет собой особый способ организации гендера, создающий эндогамные сообщества, которые становятся мощными очагами гендерного неравенства. Это идея хорошо работает и для других форм социальной стратификации.

Я написала ряд статей на эту тему. Некоторые из них публикуются в журналах Глобального Севера, чтобы побудить их читателей переосмыслить эту область. Другие работы я публиковала в журналах современного Глобального Юга.

Как бы вы ответили критикам, считающим, что ваша южная теория использует те же западные модели производства знания, которые вы предлагаете критиковать?

Я очень критично отношусь к идее западной эпистемологии или западной культуры, как если бы это была монолитная вещь в мире, которую легко противопоставить восточной, южной или любой другой культурной монолитности. Нынешняя дисциплинарная структура научно-исследовательского знания вовсе не является западной системой знаний. Наша нынешняя экономика знаний происходит от имперской экономики знаний, которая извлекала информацию со всего мира с помощью механизмов империи и неравной торговли.

Информация в основном накапливалась в элитных учреждениях того, что мы сейчас называем Глобальным Севером, как часть прибыли от имперской власти и экономического господства. Такие учреждения включали в себя ботанические сады, музеи, библиотеки, научно-исследовательские институты, научные общества и университеты — когда университеты стали интересоваться современной наукой, а не только теологией и правом.

В этих заведениях, помимо сбора данных, выполнялась интеллектуальная работа, постепенно все более выделяемая в теорию и методологию. Затем эти продукты реэкспортировались в колонизированный или постколониальный мир как в качестве дисциплинарных знаний, так и в качестве практических приложений (агрономия, инженерия, медицина, социальные науки, горнодобывающие технологии). Сложная, неравномерная, повсеместная утечка данных, концепций, методов и технологий продолжалась на протяжении всей истории формирования научного знания.

Я решительно выступаю за более широкий и глубокий обмен информацией, концепциями и методами. Я критикую неравный обмен, гегемонию элитных институтов, насильственные и недемократические действия имперских держав, правящих классов и патриархальной власти, а также их последствия для знания и работников умственного труда. Книга «Южная теория» была предназначена для распространения информации о существующих источниках и поощрения более демократичного и инклюзивного обмена в сфере знаний.

Чтобы добиться успеха в стремлении к более демократичной социальной науке, мы должны иметь точное представление о глобальной экономике знаний, процессах его производства на фоне структуры глобальной власти и богатства. Анибаль Кихано внес большой вклад в это понимание в своей работе о колониальности власти.

Никто из нас, работающих в постколониальной среде, не застрахован от эффектов, о которых говорит Кихано. Австралийские университеты, в которых я работаю, сохраняют (в обновленных формах) модель колониальной зависимости от метрополии, при которой они были впервые созданы в самых отдаленных британских колониях. Мы не можем делать вид, что этого не происходит. Что мы можем сделать, так это оспорить существующую структуру и поддерживающее ее мировое неравенство. Это то, что я стремилась сделать.

Полную версию интервью на английском языке можно прочитать здесь (необходим доступ).