Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой

Разговор о колониальном опыте не ограничивается вопросами политического и экономического подчинения колоний, этнической идентичности или национального строительства. Колониальные и неоколониальные контексты жизни женщин и детей интересовали исследователей и раньше, но с 1970–1980-х годов необходимость такой перспективы становится очевидной. Этому способствовали вторая волна феминизма, более громкое звучание критической расовой теории и зарождение интерсекциональной оптики. Культуролог и исследовательница детства Ирина Прус специально для Perito рассказывает, как с точки зрения ученых живут, действуют и думают женщины и дети в колониальных и постколониальных контекстах.

Чтобы не пропустить новые тексты Perito, подписывайтесь на наш телеграм-канал и инстаграм.

Представления о детях и несовершеннолетии прочно связаны с идеями Просвещения, колониальной политикой и эволюционными теориями. Сама идея детства оказалась необходимым предшественником империи как типа государственного режима и сделала мыслимым колониальный империализм XIX века. Только когда и ребенка, и колонизированных можно было представить как несовершенные версии европейского человека, стали актуальными и осмысленными усилия по реализации прогресса, развития, просвещения или наращивания потенциала — как ребенка, так и всего мира.

Исследовательница литературы Вероника Барнсли считает, что нарративы о колонии часто выстраивались, с одной стороны, как рассказы о непослушном и проблемном ребенке, который требует твердой руки в воспитании и образовании. С другой стороны, эти рассказы изображали еще недоразвитого, необученного, а иногда и совсем не способного к интеллектуальной деятельности и моральной рефлексии субъекта, который не вошел в период совершеннолетия. Согласно литературоведам Крису Тиффину и Алану Лоусону, дети колоний, читавшие «Дети воды» Чарльза Кингсли («The Water-Babies», 1863), «Островных торговцев» Александра Макдональда («The Island Traders», 1909), «Большую пятерку» Амброуза Пратта («The Big Five», 1911) или «Ловцов жемчуга с рифа Ронкадор» Луиса Бека («The Pearl Divers of Roncador Reef», 1908) не просто развлекались приятными фантастическими или приключенческими повествованиями, но и учились правильно располагать расы и нации в иерархическом порядке и усваивали собственное подчинение.

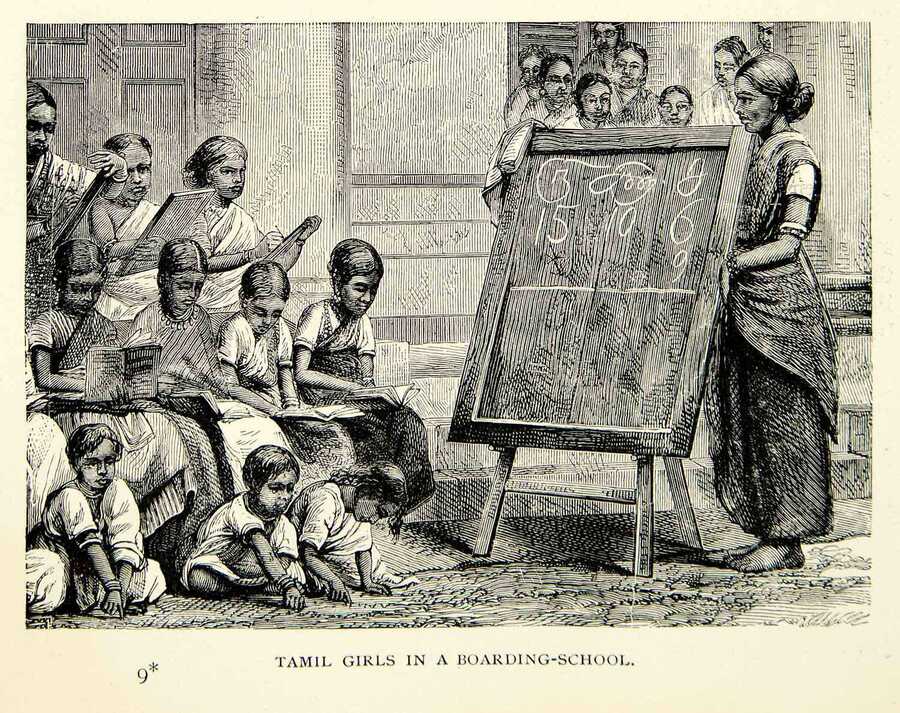

Способность понятия «ребенок» масштабироваться и отсылать одновременно к индивидуальной жизни (детство как ступень взрослости) и к эволюции (детство как начальная форме развития вида или социальной общности) делала его удобным инструментом для оправдания колониальной политики. Так, имперская администрация часто провозглашала своей основной задачей улучшение колонизированных народов. Для этого создавались специальные пространства и институты, где «детей/дикарей» превращали в подобие «нормальных» взрослых.

Обучение грамотности — один из самых частых сюжетов. Как замечает исследовательница детской литературы Джо-Энн Уоллес, «ребенок, подобно дикарю или первобытному человеку, неграмотен (слово „младенец“ происходит от латинского infans, что буквально означает 'без речи') <…> а европейская культура, основанная на печатном издании, предполагает, что „группы людей, которые не используют письменность? по определению низшие и часто менее человечные“». В тексте Закона об Индии 1853 года было специально прописано положение об изучении английской литературы на благо империи, а по результатам экзаменов по английскому языку и литературе колонизированных распределяли на рабочие места.

«Ребенка/дикаря» требовалось не только научить «правильному» литературному канону и речи, но и дисциплинировать его или ее тело, а вместе с ними — эмоциональные и моральные техники. Подобный сюжет можно найти в работе историкессы Натали Земон Дэвис «Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века». Одна из героинь монографии — Мари Воплощения (в миру Мари Гюйар), француженка, которая в 1639 году отправилась в Новую Францию, в квебекские колонии, с миссионерской целью. Она основала первый в Северной Америке урсулинский монастырь и школу для девочек, т. е. для дочерей французских колонистов и «дикарок». Согласно письмам Мари, алгонкины, монтанье, ирокезы и гуроны с охотой посылали своих дочерей к «святым девам» (так местные называли монахинь), и родители могли забирать их в любое время, что чаще всего было связано с охотничьим сезоном или сбором урожая.

Когда мы получаем их [америндских девочек], они наги, как черви, и их нужно вымыть с головы до пят, отскоблив от жира, которым родители намазывают их тела. И как бы ты ни терла их и как бы часто ни меняла одежду, очень не скоро удается избавиться от паразитов, расплодившихся благодаря обилию жира. Каждый день одна из монахинь посвящает этому часть своего времени…

Из письма Мари Воплощения к знатной даме, 3 сентября 1640 г.

…Занятия в монастыре включали основы христианской веры, молитвы, религиозное пение и церковные обряды, а также изучение устного французского. По крайней мере некоторых из воспитанниц учили также читать и писать по-французски, а со временем, когда урсулинки сами освоили индейские наречия, — писать на родном языке. Уроки велись не столько по-французски, сколько на алгонкинском и ирокезском языках: монахини хотели, чтобы «семинаристки» (как любила их называть Мари Воплощения) понесли приобретенные знания в свое племя и для начала рассказывали о христианском Боге родственникам, которые приходили в монастырь навещать их.

Натали Земон Дэвис

Работа Земон Дэвис показывает, что внутри колониальной политики могут быть разные группы, которые преследуют разные интересы и выстраивают разные отношения с колонизированными. Люди, которые приезжали в колонии, не всегда были исключительно мужчинами-имперцами — они могли разделять довольно смешанные и неоднозначные представления о местных жителях и жительницах и выстраивать с ними отношения, которые уже не так просто маркировать колониальными.

В книге «Ориентализм» литературовед и теоретик постколониализма Эдвард Саид поднимает проблему репрезентации женщины в литературных изображениях Востока. «Восточная женщина» — прозрачная метафора, с помощью которой Запад описывает свое отношение к колониальным территориям и населению.

Встреча Флобера с египетской куртизанкой породила широко влиятельную модель восточной женщины: она никогда не говорила о себе, она никогда не изображала свои эмоции, присутствие или историю. Он говорил за нее и представлял ее интересы. Он был иностранцем, относительно богатым мужчиной, и это были исторические факты господства, которые позволили ему не только обладать Кучук Ханем физически, но и говорить от ее имени и рассказывать своим читателям, какой она была «типично восточной».

Эдвард Саид«Ориентализм» (1979)

Образ восточной женщины собирается из элементов подчинения и обладания Востоком. Восточная женщина демонстрирует иррациональность и приверженность мистическим знаниям, сексуальное раскрепощение, пассивность, крайнюю эмоциональность или ее полное отсутствие. Типичная восточная женщина, как и Восток в целом, противопоставлены рациональности и дисциплинированности западного мужчины, в котором, в свою очередь, угадывается изображение империи, ее ценностей и стилей жизни.

Образы восточной женщины в ориенталистских текстах и изобразительном искусстве переплетены с представлениями о связи между желанием (как сексуальным влечением, так и обладания объектом) и опасностью, моральной и физической. Антропологиня Ленор Мандерсон показывает, как двойное воображение восточной женщины влияло на способы управления колониальными борделями в Британской Малайе (сейчас — территория Малайзии, Таиланда, Мьянмы и Сингапура). В XIX — первой половине XX века бордели, в которых представительницы колонизированных народов обслуживали белых подданных империи, стали темой серьезных дискуссий между управленцами, врачами, интеллектуалами, публикой и владельцами публичных домов.

В то время считалось, что места для удовлетворения сексуальных желаний мужчин выполняют важные функции и служат общему благу. Но одновременно разворачивалась жаркая полемика о чистоте и нечистоте рас и необходимости специальных процедур, которые бы обеспечили безопасность клиентов. Страх перед венерическими заболеваниями, распространяемыми восточными женщинами, в число которых, согласно Мандерсон, входили и бедные еврейки из Восточной Европы, лежал в основе политики медицинских обследований секс-работниц, системы государственного лицензирования борделей и специальной программы полицейских рейдов.

Другими словами, различные инфраструктуры, которые экспортировала империя, такие как медицина или полиция, могли быть обоснованы расово-гендерными представлениями, а не только потребностью в подчинении или здоровой и эффективной рабочей силе.

Как академия и производство научного знания о других соотносятся с колониальными представлениями и практиками? Так, антрополог Талал Асад предлагал критически рассматривать историю антропологии и этнографии и их тесную связь с колониальной политикой. Асад обращает внимание, что антропологи конца XIX– начала XX вв. добирались до своих полей [область проведения исследований. — Прим. ред.] по маршрутам, проложенным империями, и обосновывали свои исследования как вспомогательный инструмент управления колониями, чтобы получить доступ к удаленной территории или финансовую поддержку.

Постколониальная философиня Гаятри Спивак, задавая свой знаменитый вопрос: «Могут ли угнетенные говорить?», писала, что колониальная политика — это в том числе когда «белые мужчины спасают цветных женщин от цветных мужчин», недвусмысленно кивая в сторону не только политиков, но и западных интеллектуалов.

Постколониальные гендерные исследования и постколониальные исследования детства продолжают изучать, как колониальные техники описания и производства знания о других — о женщине или ребенке — функционируют в новых формах уже внутри критики колониализма. Так, исследовательница гендера Чандра Моханти в эссе «Under Western Eyes» анализирует тенденции в академических текстах 1970–1980-х годов, которые относят к западному феминизму. Моханти утверждает, что авторки этих текстов воспроизводят практики, которые сами же критикуют как имперские. Описывая гендерное угнетение и насилие над женщинами, они сводят многообразные социальные группы, их опыт, различия и внутренние конфликты к единственному понятию «женщины третьего мира».

Эта среднестатистическая женщина из третьего мира ведет, по существу, урезанную жизнь, основанную на ее женском роде (читай: сексуально стесненная) и принадлежности к третьему миру (читай: невежественная, бедная, необразованная, связанная традициями, домашняя, ориентированная на семью, виктимизированная и т. д.). Видимо, это выступает (имплицитным) противопоставлением представлению западных женщин о себе как об образованных, современных, обладающих контролем над собственным телом и сексуальностью, а также свободой принимать собственные решения.

Чандра Талпаде Моханти

Это различие между женщинами в странах третьего мира и саморепрезентацией западных исследовательниц повторяет мысль Саида об отношениях между Густавом Флобером и египетской куртизанкой Кучук Ханем.

Привилегии определенной группы становятся нормой или референтным значением. Моханти пишет, что ради того, чтобы такая оппозиция работала, необходимо сформулировать понятное изображение. Так, в западно-феминистской перспективе то, что объединяет женщин третьего мира — это представление об одинаковости их угнетения.

Аргумент звучит так: чем больше число женщин, покрывающих голову и (или) лицо, тем более универсальной является сексуальная сегрегация и контроль над женщинами. Аналогичным образом большое количество различных фрагментарных примеров из разных стран, по-видимому, сводится к универсальному факту по тому же принципу. Например, женщины-мусульманки в Саудовской Аравии, Иране, Пакистане, Индии и Египте все носят что-то вроде чадры. Следовательно, это указывает на то, что сексуальный контроль над женщинами — универсальный факт.

Чандра Талпаде Моханти

С другой стороны, предполагается, что «типичные» восточные женщины хотят того же и нуждаются в том же, что и любая женщина. На этой логике строятся различные политики спасения, например проводимые колониальными администрациями проекты улучшения положения женщин («колониальный феминизм», как их назвала специализирующаяся на исламе историкесса Лейла Ахмед) или кампании Джорджа Буша по спасению женщин Афганистана и Ирака.

Это была выборочная озабоченность бедственным положением египетских женщин, которая фокусировалась на чадре как признаке угнетения, но не оказывала поддержки женскому образованию и была громко заявлена тем же англичанином, лордом Кромером, который выступал против избирательного права для женщин в Великобритании.

В разговорах о (нео)колониализме покрытие головы и лица зачастую выступает и признаком угнетения женщины, и его источником. Опровергая это, антропологиня Лила Абу-Лугод описывает, как в бедуинской общине в Египте, с которой она проводила этнографическое исследование в конце 1970-х и 1980-х, закрытие лица считается добровольным действием женщин и мощным символическим жестом. Закрывая лицо в определенных контекстах и перед определенными людьми, женщины демонстрируют свое положение и положение окружающих и таким образом структурируют само социальное пространство.

Писательница и журналистка Азаде Моавени разбирает, как в 2022–2023 годах иранские школьницы участвовали в протестах и отказывались носить головные платки, и показывает, что у акта надевания покрывала и отказа от него сложная история. Во время иранской революции 1979 года женщины-активистки использовали черную чадру и покрывало в качестве протеста авторитарному правлению шаха Мохаммеда-Резы Пехлеви. Чадра и покрывало стали формой борьбы с политическими репрессиями и принудительным государственным феминизмом в контексте общей вестернизации страны.

Исследователи детства ставят под сомнение категории «дети третьего мира» или «дети Глобального Юга». Так, Сарада Балагопалан, например, предлагает критически относиться к реализации проектов прав детей в незападных контекстах. Балагопалан подчеркивает, что локальные представления о независимости или свободе могут не совпадать с их аналогами в США и Западной Европе или даже противоречить им. Образовательные и семейные политики, в основе которых лежат евро-американские модели отношения к детям, могут быть гомогенизирующими и репрессивными аппаратами воспитания. Навязывая независимость и автономность как ключевые критерии качества жизни любого ребенка, они не учитывают, как устроены отношения с семьей, ровесниками и сообществом в не-западных контекстах, и замалчивают те социальные роли, которые дети уже исполняют.

Балагопалан и ее коллега Джон Уолл предлагают изобрести новый проект прав детей, в котором центральными факторами будут ответственность и взаимозависимость (interdependence) — понимание, как конкретные дети взаимодействуют с другими и миром, как дети влияют на жизнь сообщества и наоборот.

Исследователь детства Хайдар Даричи пишет о радикальных курдских детях и подростках в Турции в конце 2000-х. Даричи показывает, что так называемые дети, бросающие камни, которых стигматизировали как турецкие медиа и политики, так и взрослые лидеры курдских политических движений, не просто устраивают беспорядки, а осознанно предлагают иной вид политического участия. Протест несовершеннолетних курдов направлен не только на репрессии госаппарата, но и на компромиссы с государством, которым привержены взрослые лидеры политических движений.

Видя и то, и другое «игрой в политику», абстрактной, оторванной от реальных людей деятельностью или даже просто болтовней, курдские дети предлагают погромы и бросание камней в качестве радикальной и, самое главное, ежедневной политической стратегии.

Как можно преодолеть эти проблемы? Одни исследователи и публичные спикеры предлагают проект политики различий, в которой каждого субъекта стоит рассматривать как специфическую конфигурацию идентичностей и социального опыта.

Политика различий успешно прижилась в публичной сфере. Она стала идеологическим флагом множества активистских движений, кампаний борьбы за социальную справедливость и языком всех тех, кто разделяет современную повестку и симпатизирует ей или хочет, чтобы его или ее таковым считали.

белл хукс, исследовательница гендера и фем-авторка, обращает внимание, что одновременно с появлением языка, чувствительного к социополитическим проблемам, расово-гендерные различия, или инаковость, были превращены в товар, ожививший мейнстримный рынок белой культуры. В эссе «Поедая Другого: Желание и сопротивление» хукс, разбирая современные на тот момент культурные формы, которые репрезентируют цветных, такие как фильм «Состояние сердца» (1990) или комедийное скетч-шоу «In Living Color» (1990–1994), показывает, как расовые и гендерные роли преподносятся аудитории в качестве новых и доступных стратегий жизни.

За счет акцента на разнообразии, альтернативности и плюрализме подобные сценарии обещают белым зрителям, что они могут быть кем угодно. Например, полностью и безболезненно преобразиться и точно так же, как белый полицейский-расист Муни, герой фильма «Состояние сердца», после пересадки «черного» сердца, в мгновение ока стать соблазнительными, заполучить красавицу и обзавестись заботливой чернокожей родней, как и подобает всем «черным». Эти же сценарии (как в ТВ-шоу «In Living Color», персонажи которого продают публике «черные» стереотипы как забавные и яркие амплуа) могут предлагать различным этническим или расовым группам проникнуться чувством исключительности и понять групповой опыт, в том числе исторического и актуального угнетения и эксплуатации, как неполитический, нормативный и даже желанный и модный способ самоутверждения.

Чтобы продемонстрировать, к чему приводит тиражирование различий и превращение их в товар, хукс рассказывает подслушанный разговор между студентами, которые составляли рейтинг сексуально желанных женщин (или мужчин), ранжируя их по этничности и расе.

Для белых мальчиков открыто обсуждать свое влечение к цветным девочкам (или мальчикам) означает публично объявлять о своем разрыве с прошлым сторонников превосходства белой расы, в котором такое желание было бы сформулировано только как табу, тайна или позор. Они рассматривают свою готовность открыто заявить о своем влечении к Другому как подтверждение культурного плюрализма (его влияния на сексуальные предпочтения и выбор). В отличие от белых мужчин-расистов, которые исторически насиловали тела чернокожих женщин/цветных женщин, чтобы утвердить свою позицию колонизатора/завоевателя, эти молодые люди считают себя нерасистами, которые предпочитают нарушать расовые границы в сексуальной сфере не для того, чтобы доминировать над другими. <…> Они верят, что их стремление к контакту представляет собой прогрессивное изменение отношения белых к небелым. <…> Суть в том, чтобы измениться благодаря этому сближению удовольствия и непохожести. Человек осмеливается, действует, исходя из предположения, что исследование мира различий, тела Другого, доставит ему более интенсивное удовольствие, чем любое другое, существующее в обычном мире знакомой расовой группы.

Политика различий, измененная логикой рыночных отношений, возвращает контакт с инаковостью в контекст отношений господства, угнетения, расового и гендерного доминирования. В ответ хукс предлагает переосмыслить отношения с другими и с самим или самой собой и вернуть им понимание человеческого достоинства и интимности, которые бы при этом не подчинялись нормативным сценариям и не ограничивались ими. Согласно хукс, ценность другого человека и самого себя должна стать ежедневной политической заботой каждого.